- トップ

- >

- フォトギャラリー

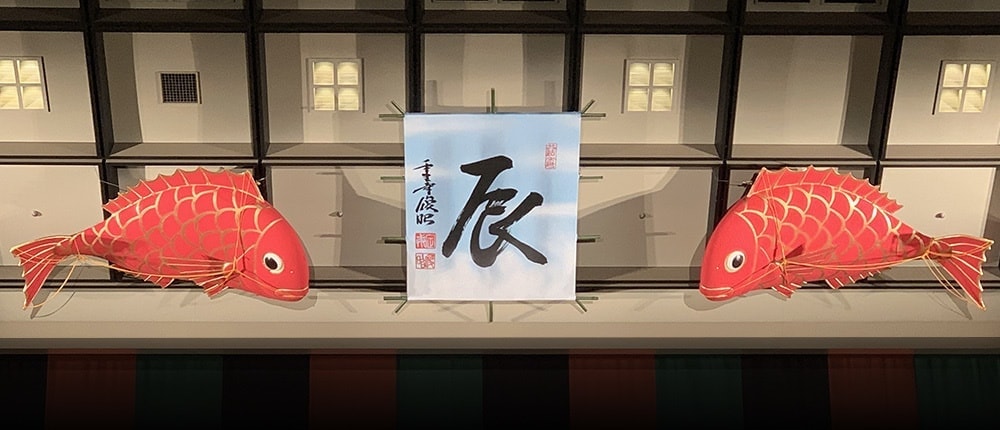

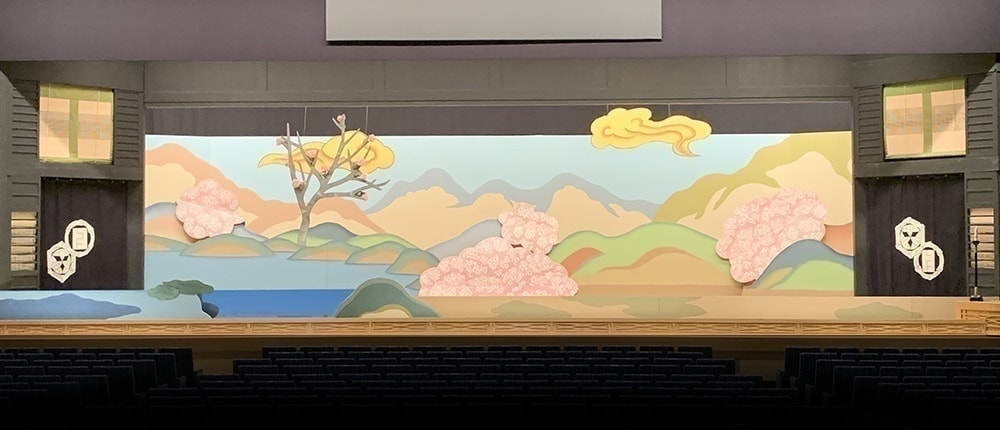

令和6年初春文楽公演

にらみ鯛新春を祝い、毎年恒例のにらみ鯛と大凧が舞台上部に掲げられています。凧には今年の干支の「辰」の文字が書かれています。

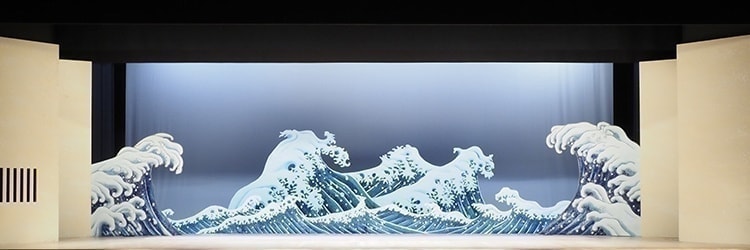

にらみ鯛新春を祝い、毎年恒例のにらみ鯛と大凧が舞台上部に掲げられています。凧には今年の干支の「辰」の文字が書かれています。  七福神宝の入舩(しちふくじんたからのいりふね)金銀財宝を積み込んだ宝船は大きな『セリ』(舞台の床の一部が昇降する舞台機構)に乗っており、七福神を乗せて船全体がセリ上がりによって登場します。船首が今年の干支である龍になっている特別仕様の宝船です。

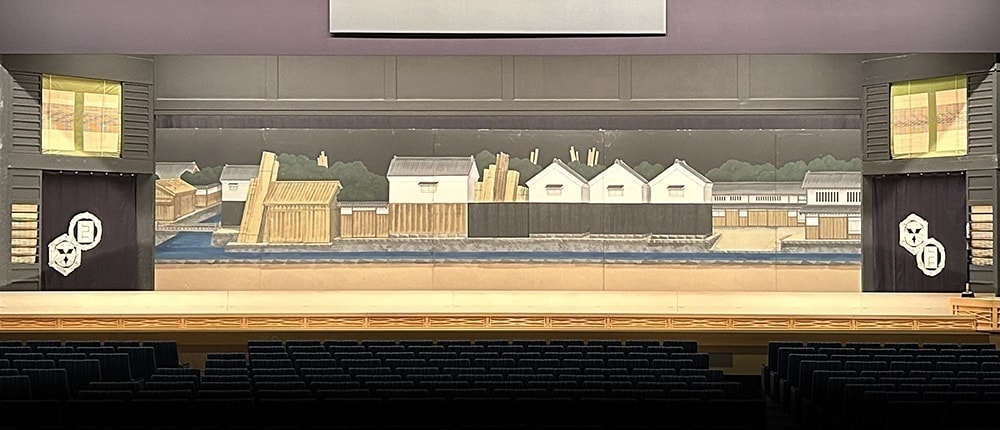

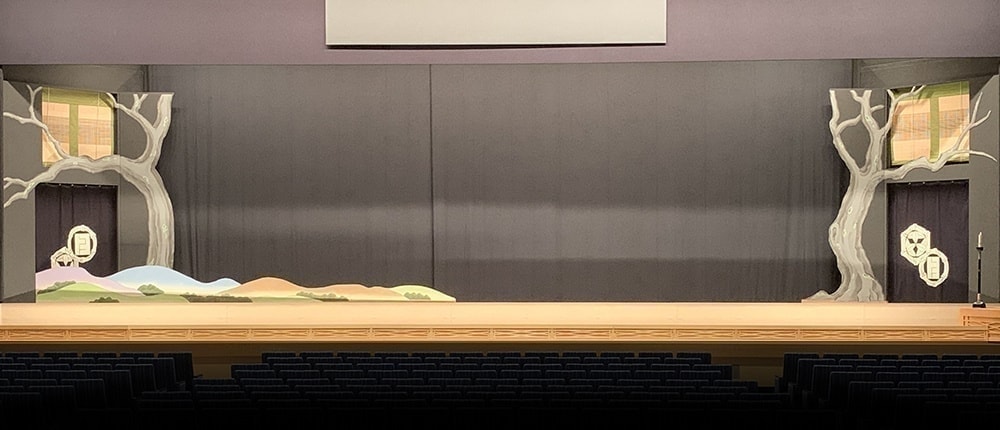

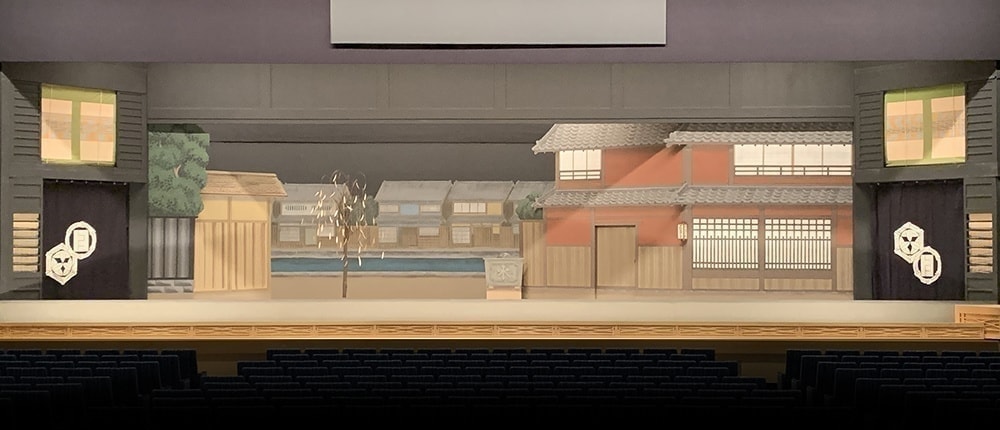

七福神宝の入舩(しちふくじんたからのいりふね)金銀財宝を積み込んだ宝船は大きな『セリ』(舞台の床の一部が昇降する舞台機構)に乗っており、七福神を乗せて船全体がセリ上がりによって登場します。船首が今年の干支である龍になっている特別仕様の宝船です。  近頃河原の達引(ちかごろかわらのたてひき)【四条河原の段】最初は黒幕の背景に柳が立っているだけですが、中盤で『振り落とし』という方法で黒幕が一瞬で上から落とされ、京都四条河原の町並みが描かれた背景が現れます。次の段へは『返し』と呼ばれる見せ転換で大道具が変わります。

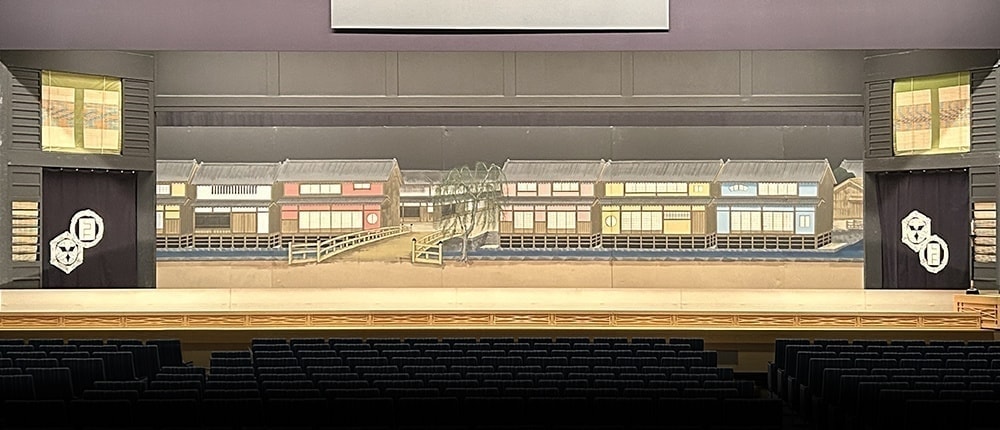

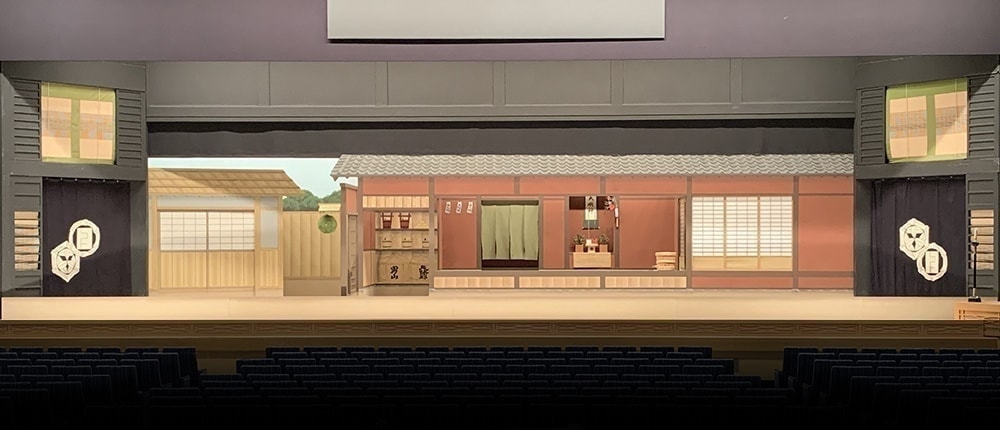

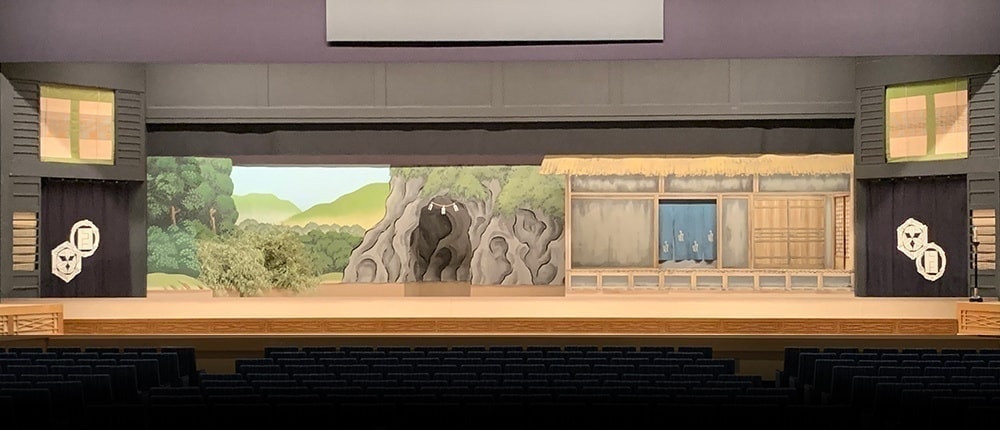

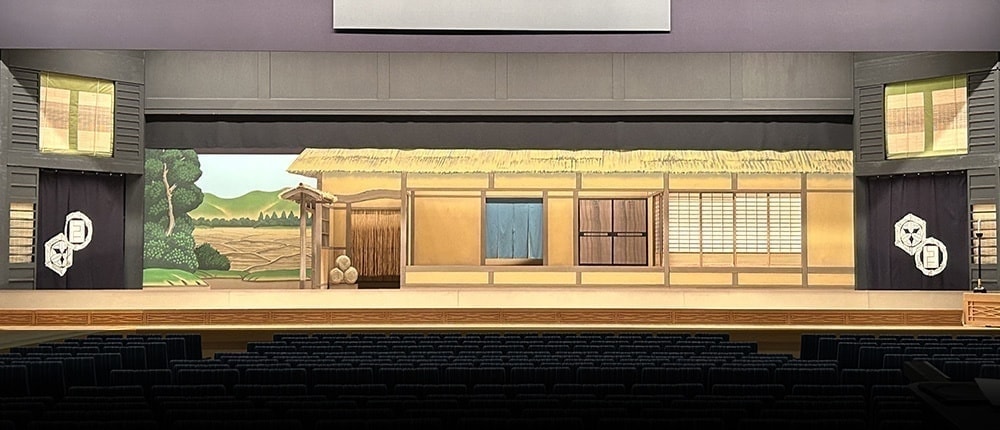

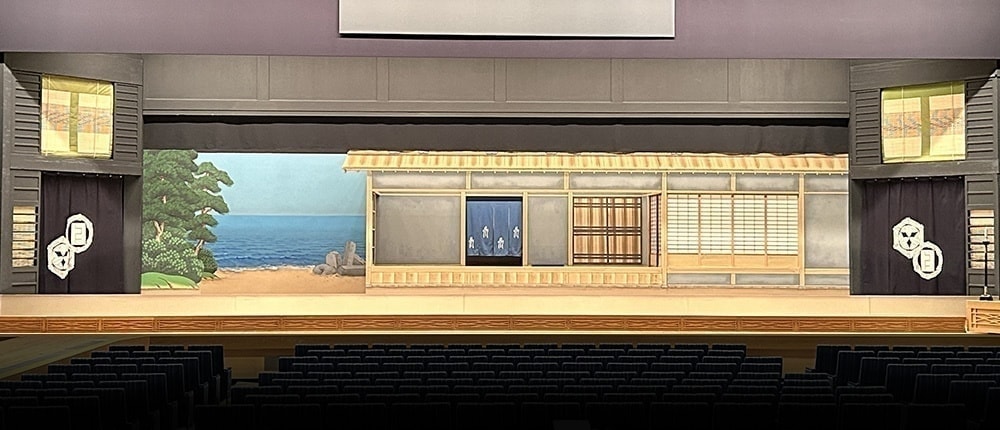

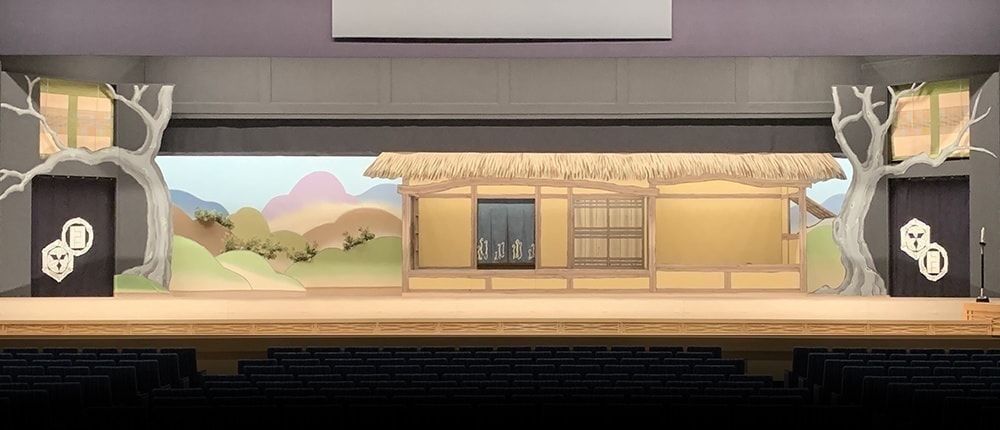

近頃河原の達引(ちかごろかわらのたてひき)【四条河原の段】最初は黒幕の背景に柳が立っているだけですが、中盤で『振り落とし』という方法で黒幕が一瞬で上から落とされ、京都四条河原の町並みが描かれた背景が現れます。次の段へは『返し』と呼ばれる見せ転換で大道具が変わります。  近頃河原の達引(ちかごろかわらのたてひき)【堀川猿廻しの段】一丁柝の合図で四条河原の背景が飛び、柳が引っ込みます。背景が飛ぶと舞台奥から屋台が押し出されて出てきます。屋台は一般的な世話屋台よりぼろぼろで傷んでいるように描かれており、貧しい暮らしぶりがうかがえます。

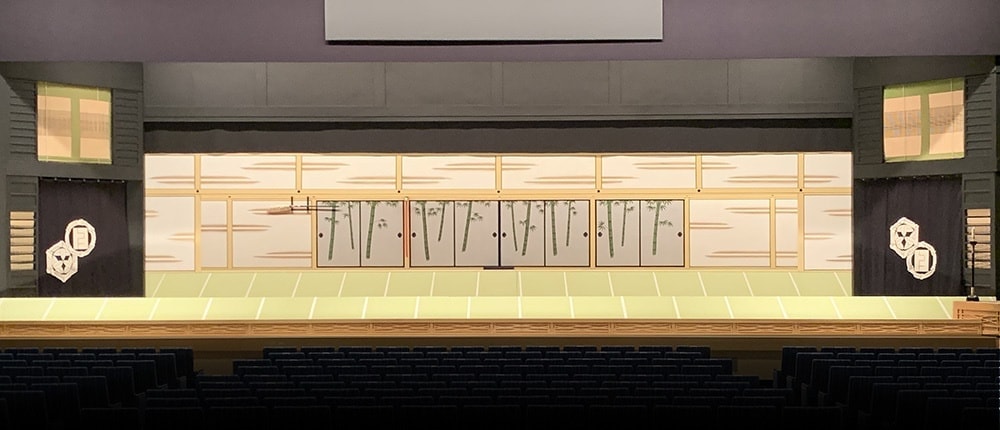

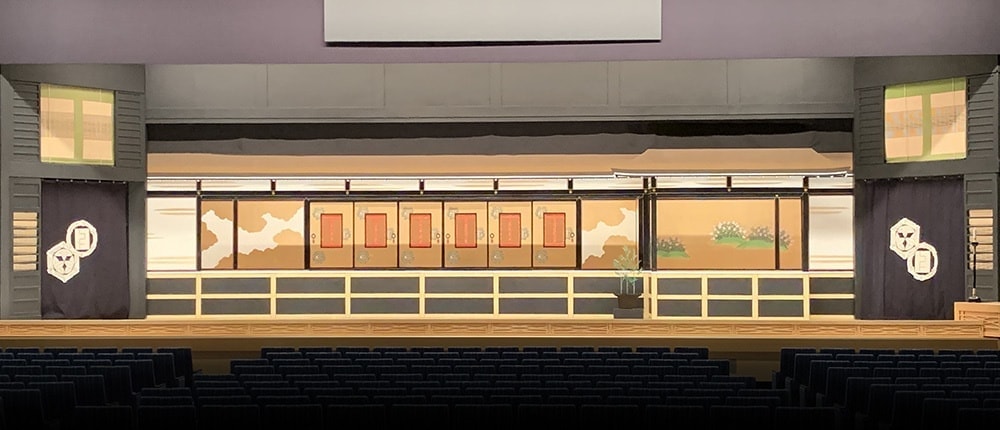

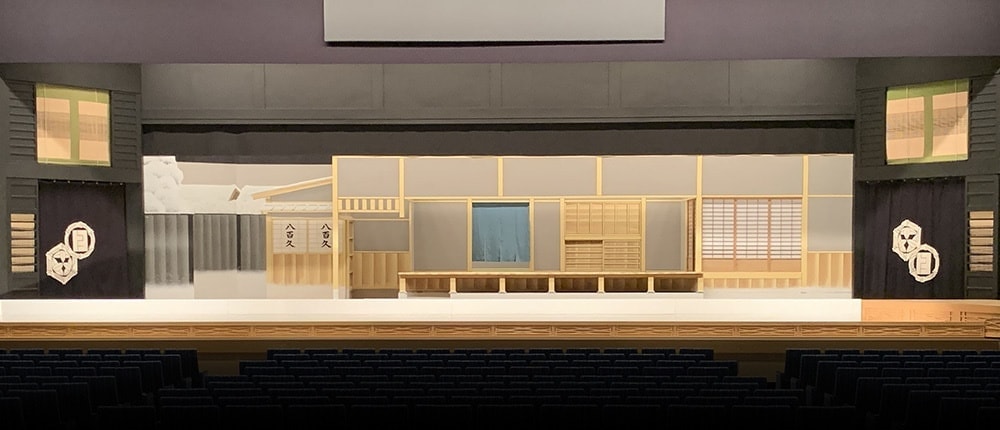

近頃河原の達引(ちかごろかわらのたてひき)【堀川猿廻しの段】一丁柝の合図で四条河原の背景が飛び、柳が引っ込みます。背景が飛ぶと舞台奥から屋台が押し出されて出てきます。屋台は一般的な世話屋台よりぼろぼろで傷んでいるように描かれており、貧しい暮らしぶりがうかがえます。  伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)【竹の間の段】襖には竹が描かれています。大前手摺はタタミの絵になりここが屋外ではなく広い屋敷の中ということが分かります。

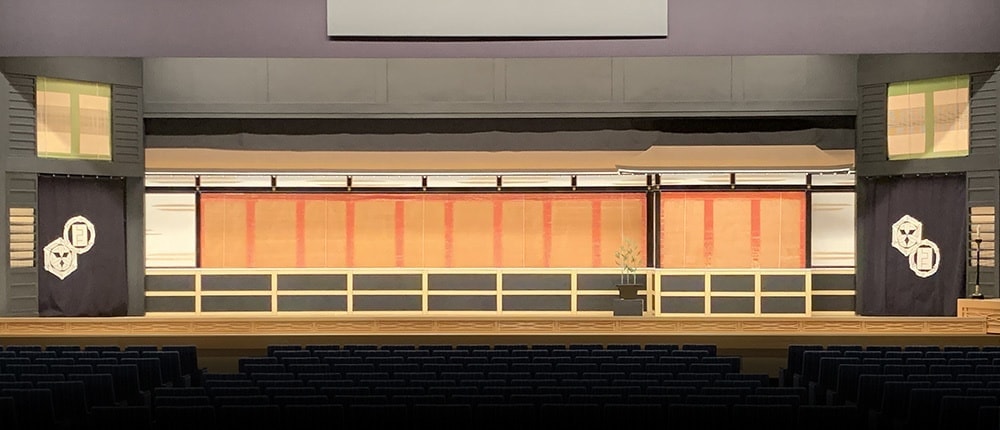

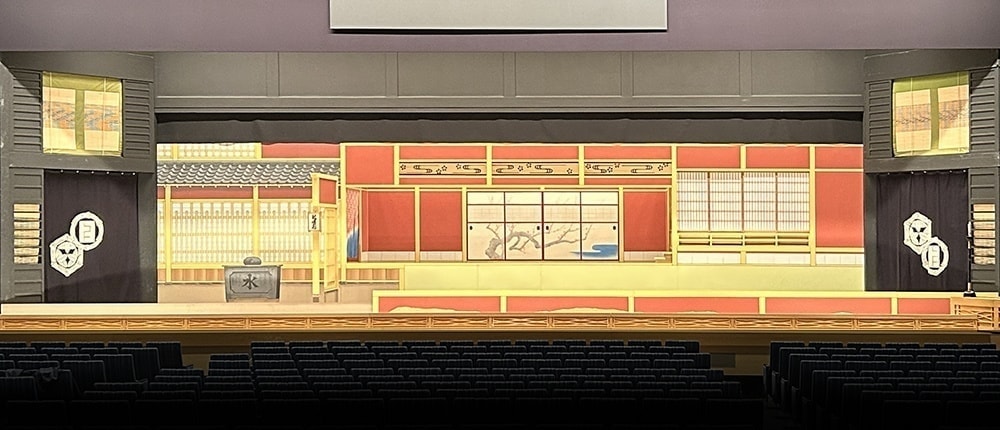

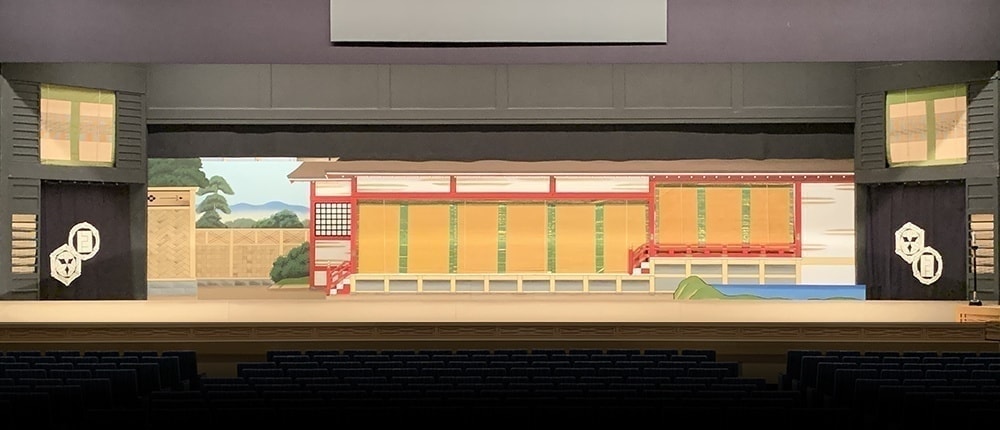

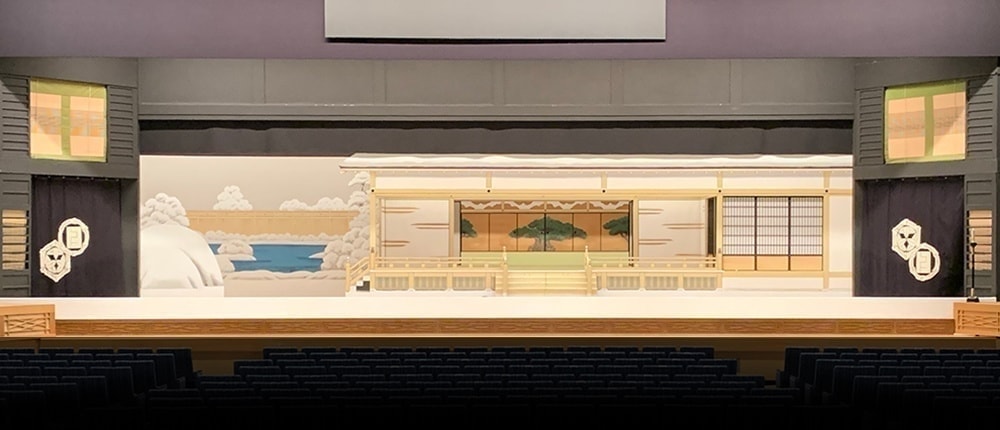

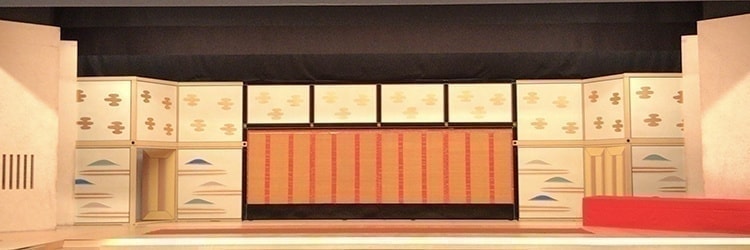

伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)【竹の間の段】襖には竹が描かれています。大前手摺はタタミの絵になりここが屋外ではなく広い屋敷の中ということが分かります。  伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)【御殿の段】屋台の正面には御簾がかかっています。上手側一間は舞台前に出っ張っており、こちらにも正面と上下(かみしも)の妻手に御簾がかかっています。

伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)【御殿の段】屋台の正面には御簾がかかっています。上手側一間は舞台前に出っ張っており、こちらにも正面と上下(かみしも)の妻手に御簾がかかっています。  伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)【政岡忠義の段】御簾を巻き上げると竹に雀の紋をあしらった金襖が現れます。次の段へは見せ転換となります。段切れで御簾を下ろし、上手の出っ張っていた一間を引っ込めると、舞台上部に飛ばされます。

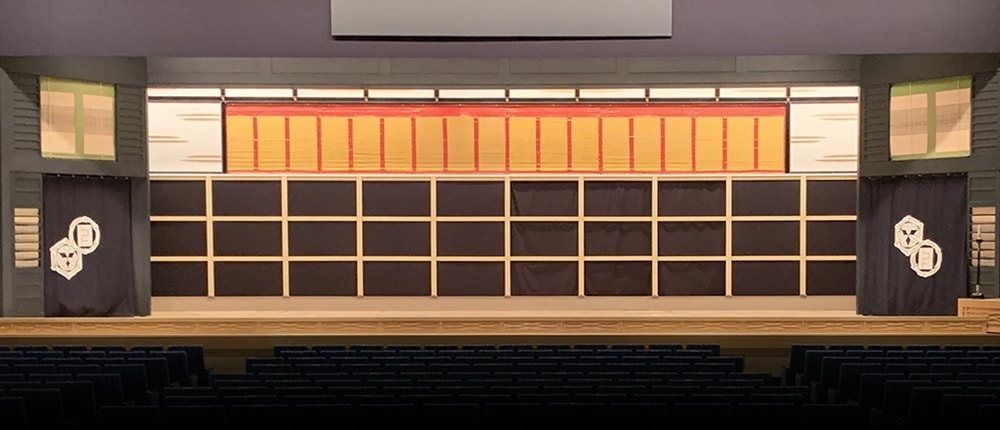

伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)【政岡忠義の段】御簾を巻き上げると竹に雀の紋をあしらった金襖が現れます。次の段へは見せ転換となります。段切れで御簾を下ろし、上手の出っ張っていた一間を引っ込めると、舞台上部に飛ばされます。  伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)【床下の段】一景目御殿のパネルが飛んでいくと床下の場面に変わります。先ほどの御殿の床下という設定です。

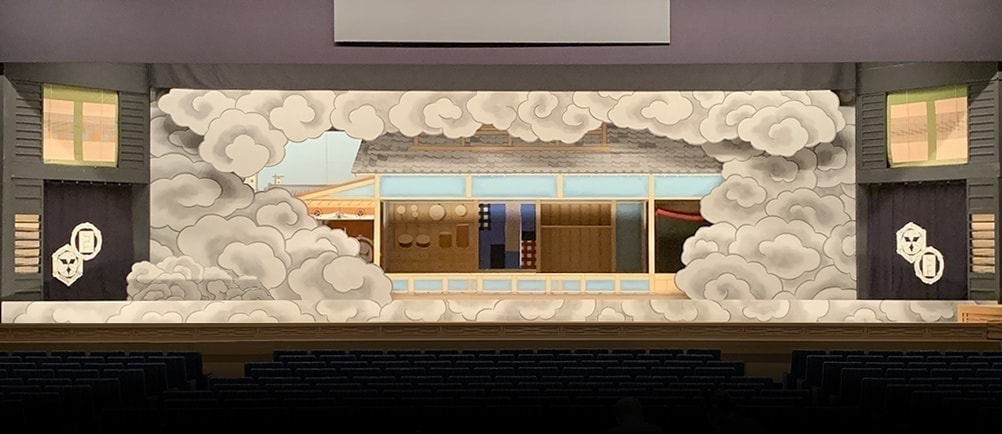

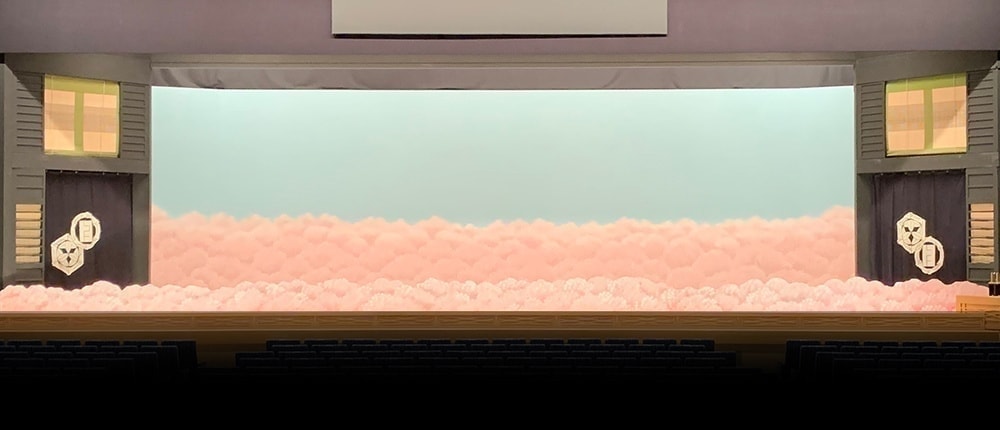

伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)【床下の段】一景目御殿のパネルが飛んでいくと床下の場面に変わります。先ほどの御殿の床下という設定です。  伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)【床下の段】二景目セリ上がりで人形が登場します。セリには雲のパネルが付けられています。

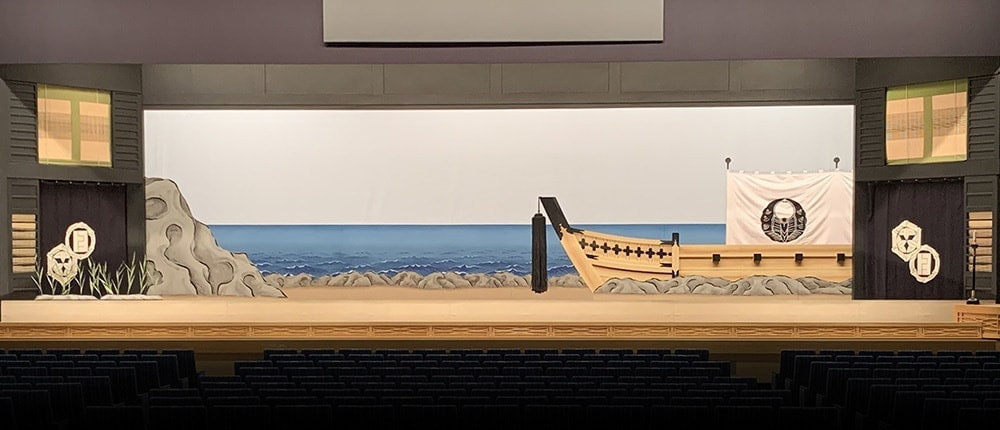

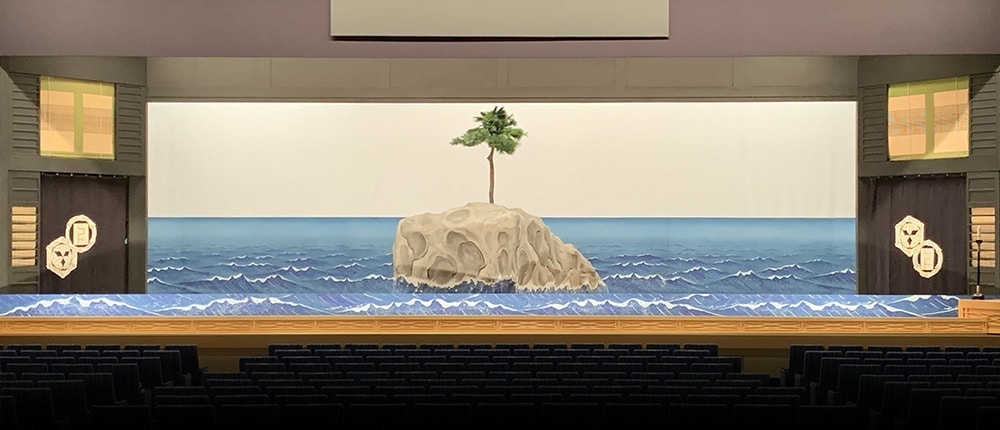

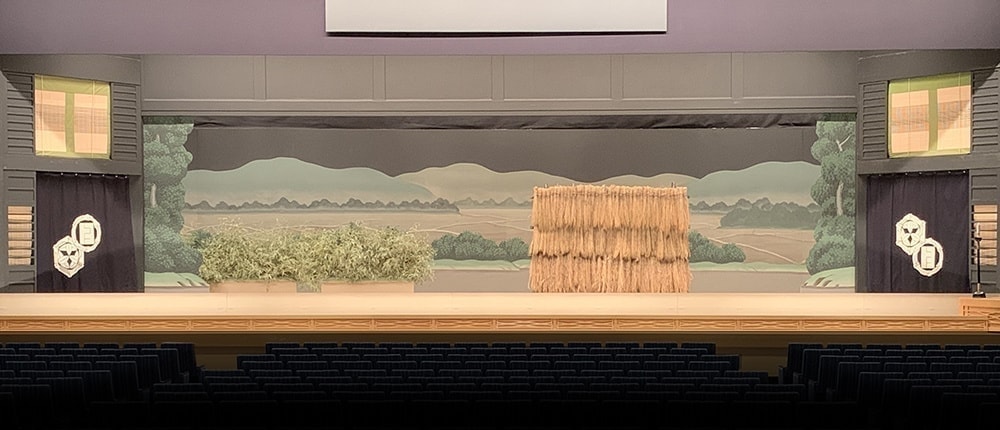

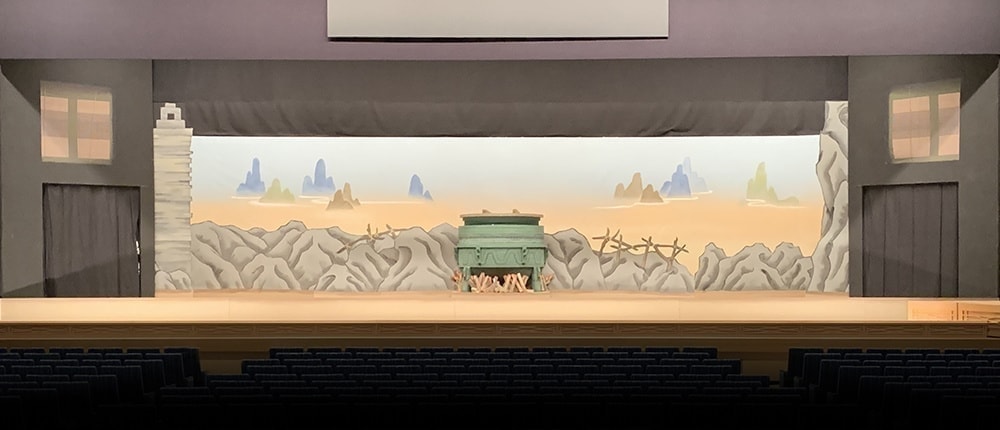

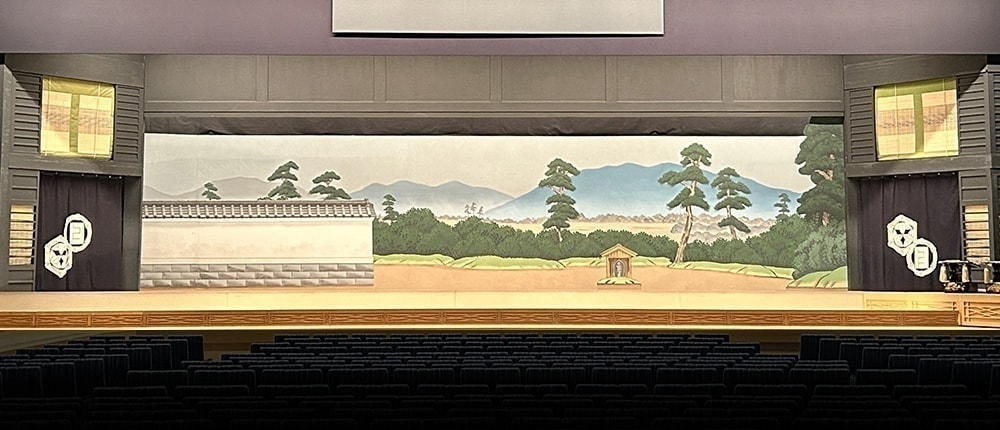

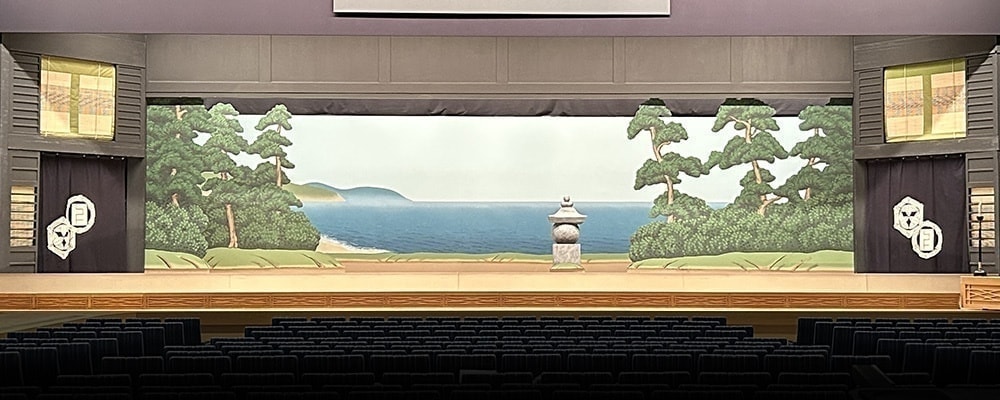

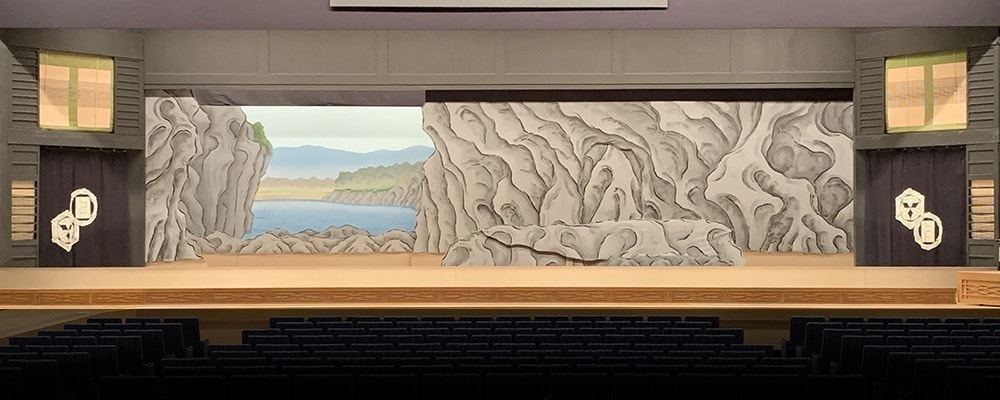

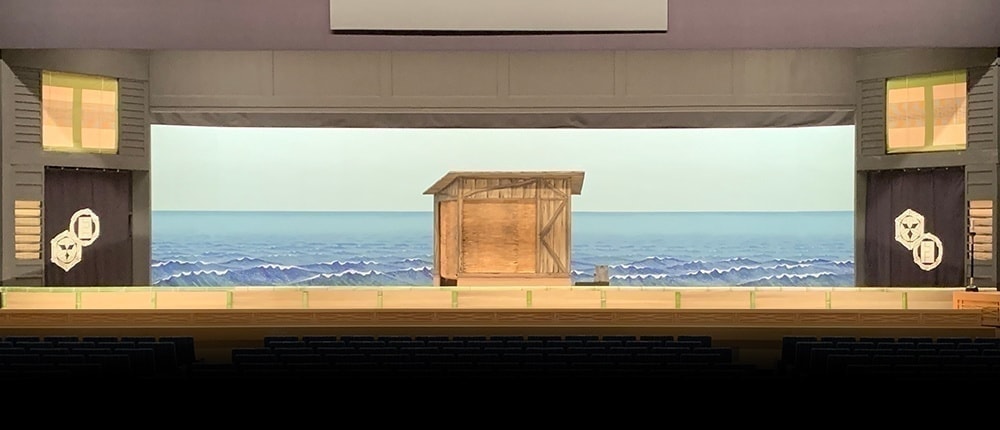

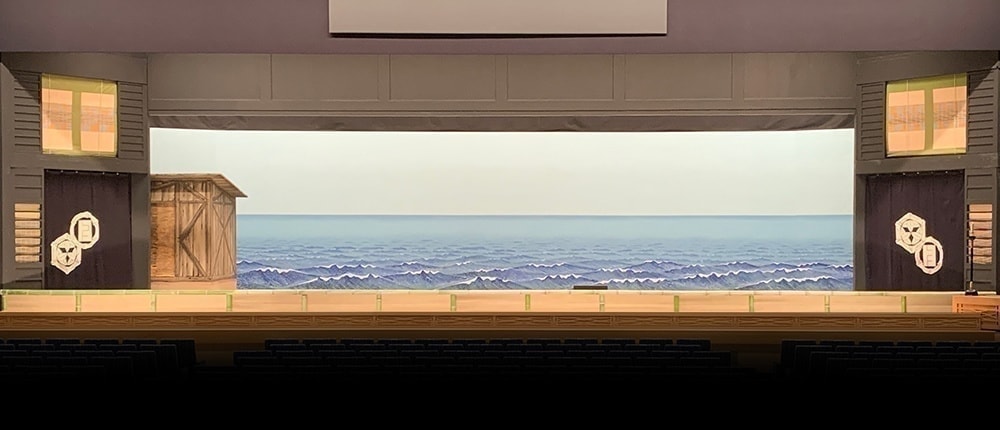

伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)【床下の段】二景目セリ上がりで人形が登場します。セリには雲のパネルが付けられています。  平家女護島(へいけにょごのしま)【鬼界が島の段】俊寛が配流された鬼界が島。草木もまばらな絶海の孤島です。

平家女護島(へいけにょごのしま)【鬼界が島の段】俊寛が配流された鬼界が島。草木もまばらな絶海の孤島です。  平家女護島(へいけにょごのしま)【鬼界が島の段】上手から大きな船が出てきます。

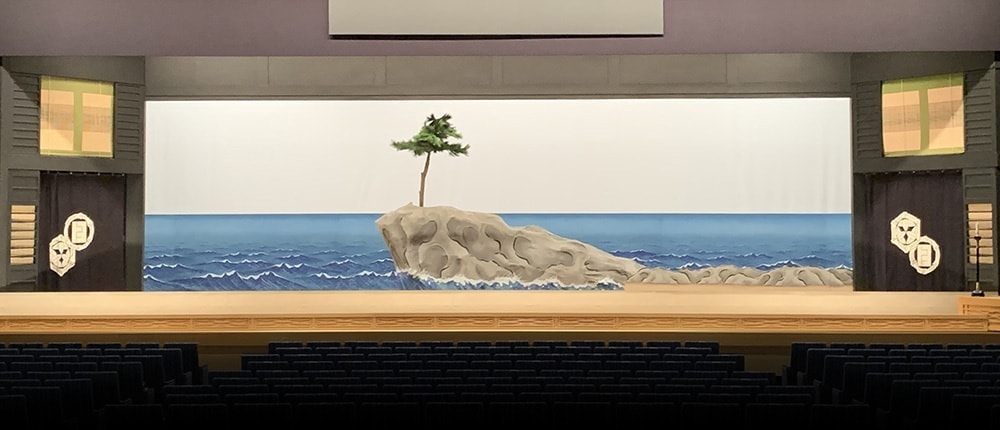

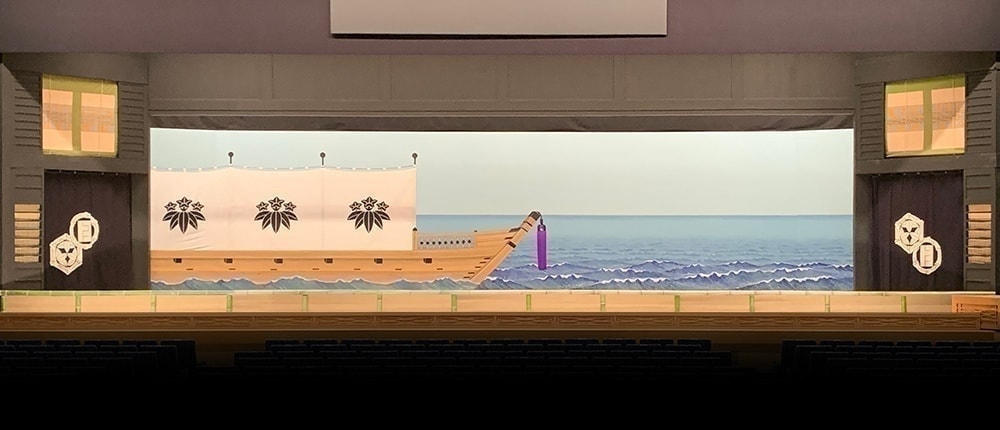

平家女護島(へいけにょごのしま)【鬼界が島の段】上手から大きな船が出てきます。  平家女護島(へいけにょごのしま)【鬼界が島の段】終盤で船が上手へ引っ込むと舞台奥の岩が倒れ、すぐに下手から大きな岩が押し出されてきます。

平家女護島(へいけにょごのしま)【鬼界が島の段】終盤で船が上手へ引っ込むと舞台奥の岩が倒れ、すぐに下手から大きな岩が押し出されてきます。  平家女護島(へいけにょごのしま)【鬼界が島の段】一丁柝の合図で大岩が回転し、大前手摺をひっくり返すと海波の絵になります。

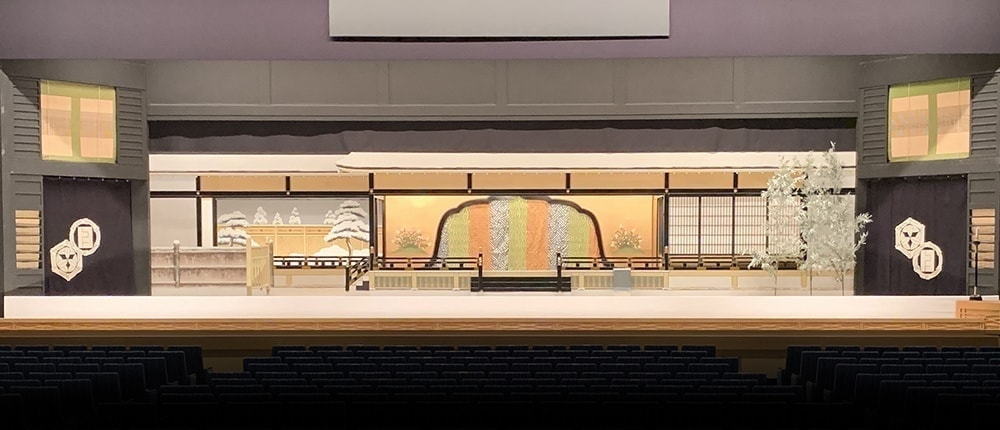

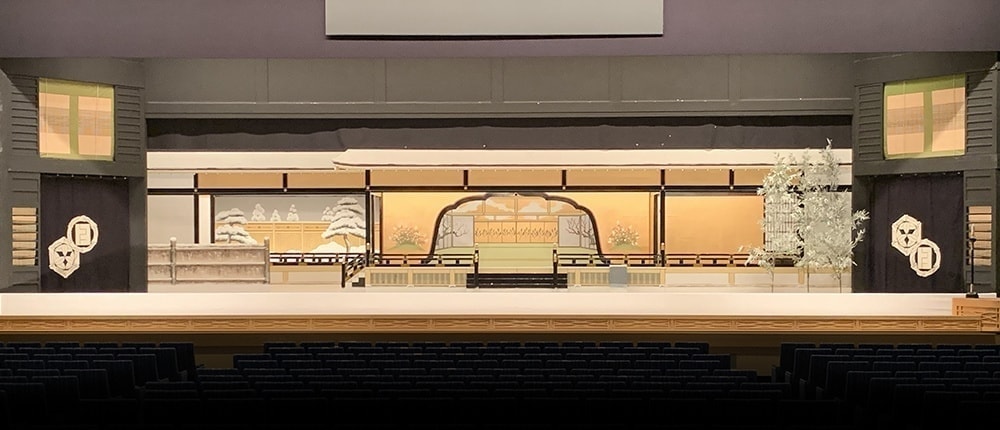

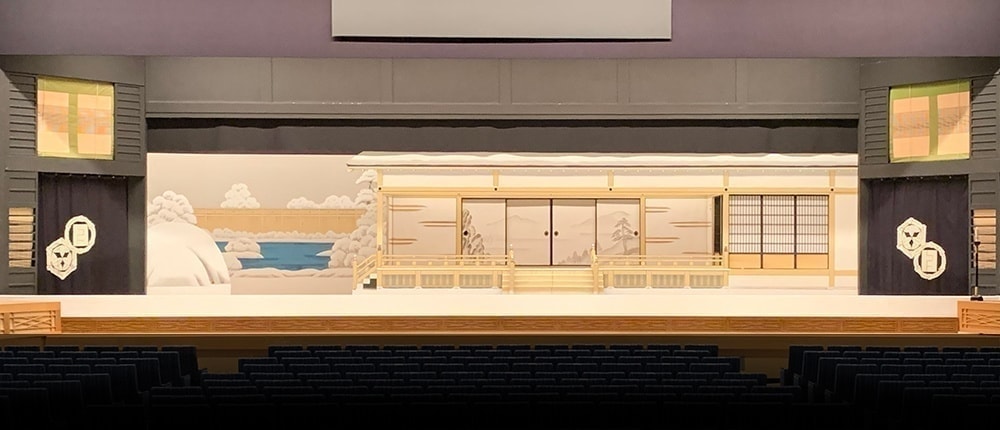

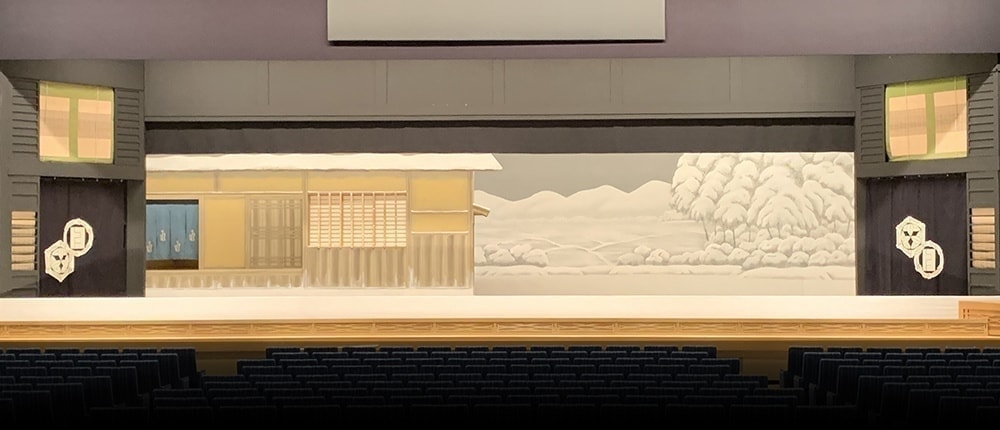

平家女護島(へいけにょごのしま)【鬼界が島の段】一丁柝の合図で大岩が回転し、大前手摺をひっくり返すと海波の絵になります。  伊達娘恋緋鹿子(だてむすめこいのひがのこ)【八百屋内の段】大前手すりは白色で、雪が積もっていることが分かります。芝居の途中でも何度か雪を降らせます。段切れで浅葱幕が振り被され幕中で転換します。

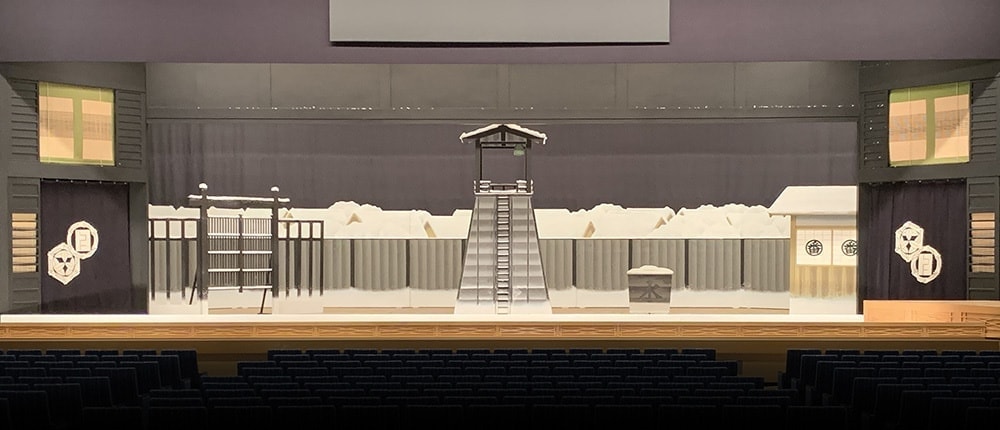

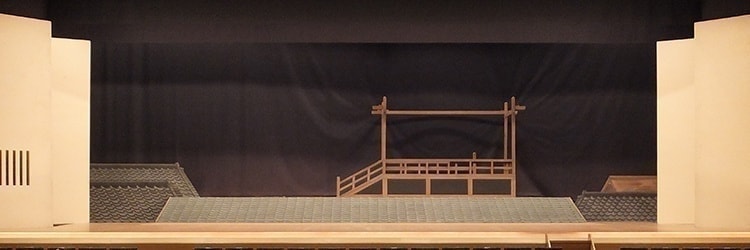

伊達娘恋緋鹿子(だてむすめこいのひがのこ)【八百屋内の段】大前手すりは白色で、雪が積もっていることが分かります。芝居の途中でも何度か雪を降らせます。段切れで浅葱幕が振り被され幕中で転換します。  伊達娘恋緋鹿子(だてむすめこいのひがのこ)【火の見櫓の段】一丁柝で浅葱幕が振り落され、同時に大前手すりを折って低くします。正面の火の見櫓(やぐら)には人形遣いが姿を見せずに人形を遣うための工夫が施してあります。人形がはしごを登っていく姿は必見です。

伊達娘恋緋鹿子(だてむすめこいのひがのこ)【火の見櫓の段】一丁柝で浅葱幕が振り落され、同時に大前手すりを折って低くします。正面の火の見櫓(やぐら)には人形遣いが姿を見せずに人形を遣うための工夫が施してあります。人形がはしごを登っていく姿は必見です。

令和5年11月文楽公演

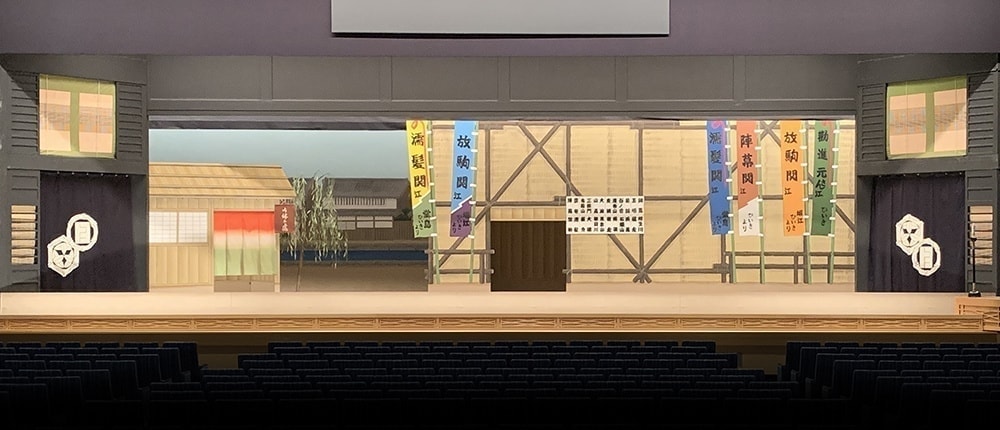

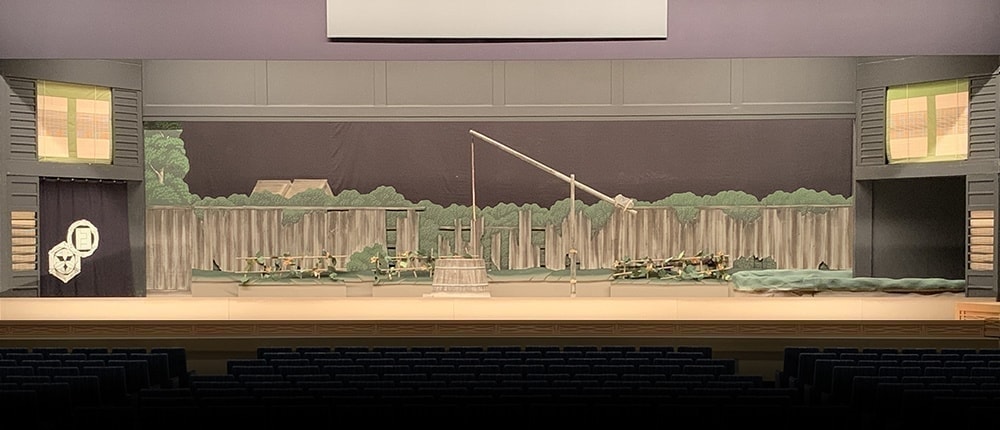

双蝶々曲輪日記(ふたつちょうちょうくるわにっき)【堀江相撲場の段】

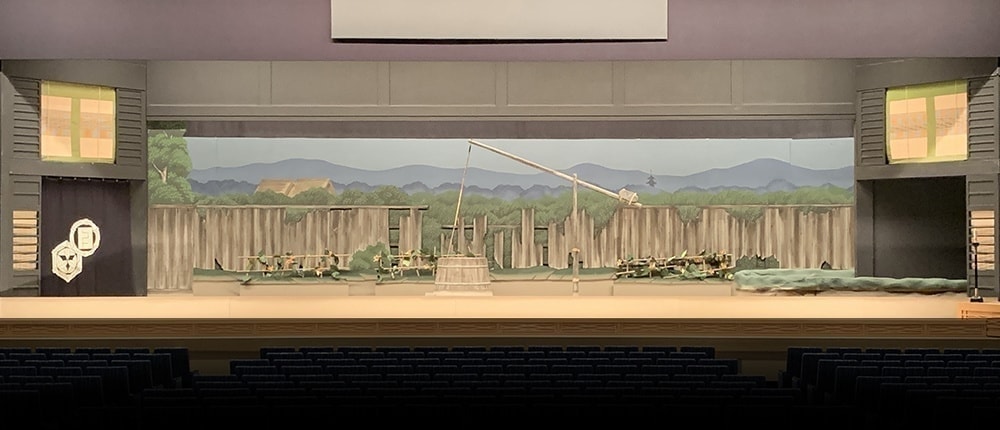

双蝶々曲輪日記(ふたつちょうちょうくるわにっき)【堀江相撲場の段】  双蝶々曲輪日記(ふたつちょうちょうくるわにっき)【難波裏喧嘩の段】

双蝶々曲輪日記(ふたつちょうちょうくるわにっき)【難波裏喧嘩の段】  双蝶々曲輪日記(ふたつちょうちょうくるわにっき)【八幡里引窓の段】段名にもある引窓は、縄を引くと窓が上がって閉まり、緩めると重さで窓が開くという仕掛けです。

双蝶々曲輪日記(ふたつちょうちょうくるわにっき)【八幡里引窓の段】段名にもある引窓は、縄を引くと窓が上がって閉まり、緩めると重さで窓が開くという仕掛けです。  面売り(めんうり)

面売り(めんうり)  奥州安達原(おうしゅうあだちがはら)【朱雀堤の段】

奥州安達原(おうしゅうあだちがはら)【朱雀堤の段】  奥州安達原(おうしゅうあだちがはら)【敷妙使者の段】【矢の根の段】【袖萩祭文の段】【貞任物語の段】大前手すりに白布が被せられ、雪の場面になります。上手の竹にも雪が積もっています。

奥州安達原(おうしゅうあだちがはら)【敷妙使者の段】【矢の根の段】【袖萩祭文の段】【貞任物語の段】大前手すりに白布が被せられ、雪の場面になります。上手の竹にも雪が積もっています。  奥州安達原(おうしゅうあだちがはら)【敷妙使者の段】【矢の根の段】【袖萩祭文の段】【貞任物語の段】終盤に正面の華燈幕が振り落とされます。奥には千畳と呼ばれる畳座敷が見えます。

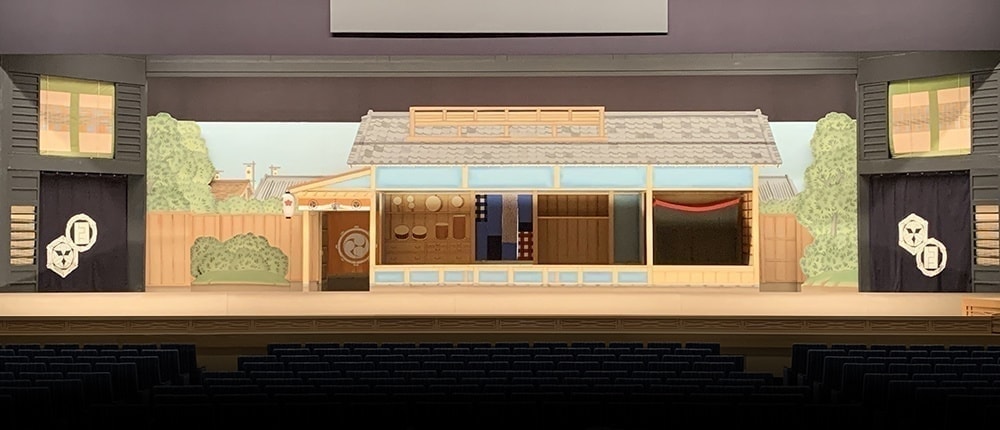

奥州安達原(おうしゅうあだちがはら)【敷妙使者の段】【矢の根の段】【袖萩祭文の段】【貞任物語の段】終盤に正面の華燈幕が振り落とされます。奥には千畳と呼ばれる畳座敷が見えます。  冥途の飛脚(めいどのひきゃく)【淡路町の段】一景目一景目の屋台の場面から二景目へは『返し』と呼ばれる見せ転換が行われます。屋台の妻手のパネルは大道具方が持って逃げて、屋台前側と底通りは上に飛ばされます。

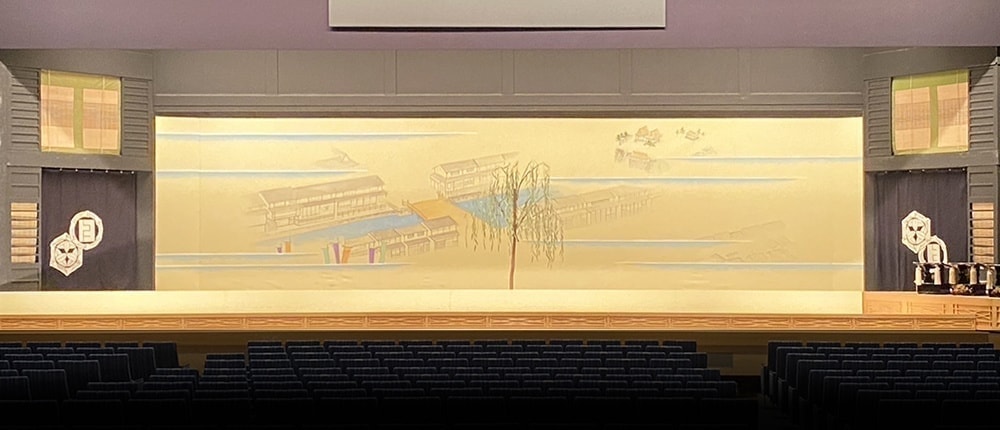

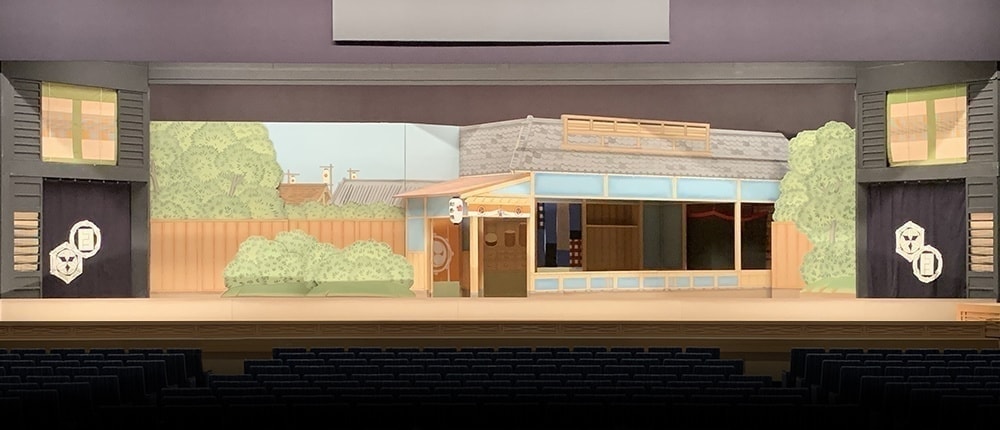

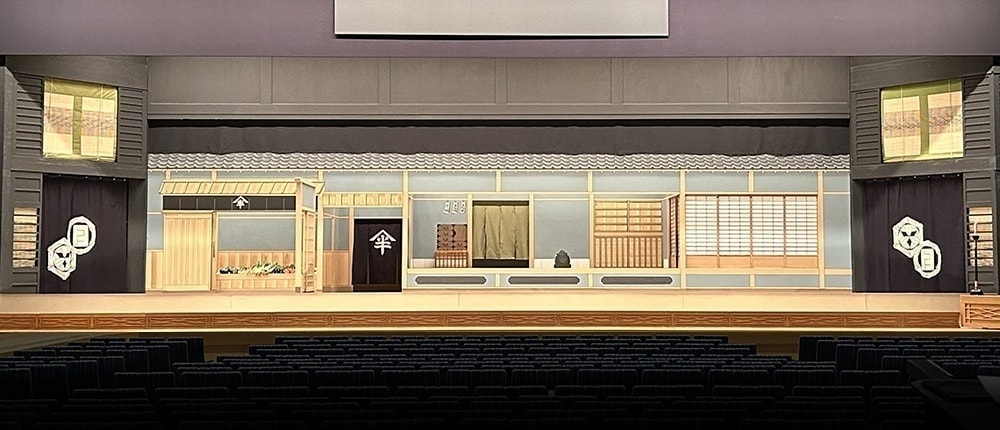

冥途の飛脚(めいどのひきゃく)【淡路町の段】一景目一景目の屋台の場面から二景目へは『返し』と呼ばれる見せ転換が行われます。屋台の妻手のパネルは大道具方が持って逃げて、屋台前側と底通りは上に飛ばされます。  冥途の飛脚(めいどのひきゃく)【淡路町の段】二景目一景目の屋台が飛ばされると後ろから二景目の背景が現れます。この場面は俗に「羽織落とし」と呼ばれます。忠兵衛が羽織が脱げ落ちるのも気付かずに、夢中で梅川のいる越後屋を目指す場面です。

冥途の飛脚(めいどのひきゃく)【淡路町の段】二景目一景目の屋台が飛ばされると後ろから二景目の背景が現れます。この場面は俗に「羽織落とし」と呼ばれます。忠兵衛が羽織が脱げ落ちるのも気付かずに、夢中で梅川のいる越後屋を目指す場面です。  冥途の飛脚(めいどのひきゃく)【淡路町の段】二景目ここでは引き道具といい、背景のパネルを動かして武家屋敷の立ち並ぶ風景から新町の廓の風景に変わっていきます。

冥途の飛脚(めいどのひきゃく)【淡路町の段】二景目ここでは引き道具といい、背景のパネルを動かして武家屋敷の立ち並ぶ風景から新町の廓の風景に変わっていきます。  冥途の飛脚(めいどのひきゃく)【封印切の段】

冥途の飛脚(めいどのひきゃく)【封印切の段】  冥途の飛脚(めいどのひきゃく)【道行相合かご】一景目ここでも引き道具を行います。上手から下手へ大道具方がパネルをゆっくりと動かしていきます。

冥途の飛脚(めいどのひきゃく)【道行相合かご】一景目ここでも引き道具を行います。上手から下手へ大道具方がパネルをゆっくりと動かしていきます。  冥途の飛脚(めいどのひきゃく)【道行相合かご】二景目

冥途の飛脚(めいどのひきゃく)【道行相合かご】二景目  冥途の飛脚(めいどのひきゃく)【道行相合かご】三景目

冥途の飛脚(めいどのひきゃく)【道行相合かご】三景目

令和5年夏休み文楽特別公演

かみなり太鼓(かみなりだいこ)

かみなり太鼓(かみなりだいこ)  かみなり太鼓(かみなりだいこ)盆(廻り舞台)と呼ばれる舞台機構が回転し、屋台の角度が変わります。

かみなり太鼓(かみなりだいこ)盆(廻り舞台)と呼ばれる舞台機構が回転し、屋台の角度が変わります。  かみなり太鼓(かみなりだいこ)黒い雲のパネルが出てきます。大前手摺も黒雲に変わります。

かみなり太鼓(かみなりだいこ)黒い雲のパネルが出てきます。大前手摺も黒雲に変わります。  かみなり太鼓(かみなりだいこ)大ぜり(舞台の床の一部を上下させる舞台機構)によって屋台が下がって行きます。

かみなり太鼓(かみなりだいこ)大ぜり(舞台の床の一部を上下させる舞台機構)によって屋台が下がって行きます。  かみなり太鼓(かみなりだいこ)アオリと呼ばれる仕掛けによって、屋根のパネルをパタンとめくると一瞬で五色の雲に変わります。

かみなり太鼓(かみなりだいこ)アオリと呼ばれる仕掛けによって、屋根のパネルをパタンとめくると一瞬で五色の雲に変わります。  西遊記(さいゆうき)【閻魔王宮の段】地獄の閻魔王宮の舞台装置です。セリ上がりで登場します。

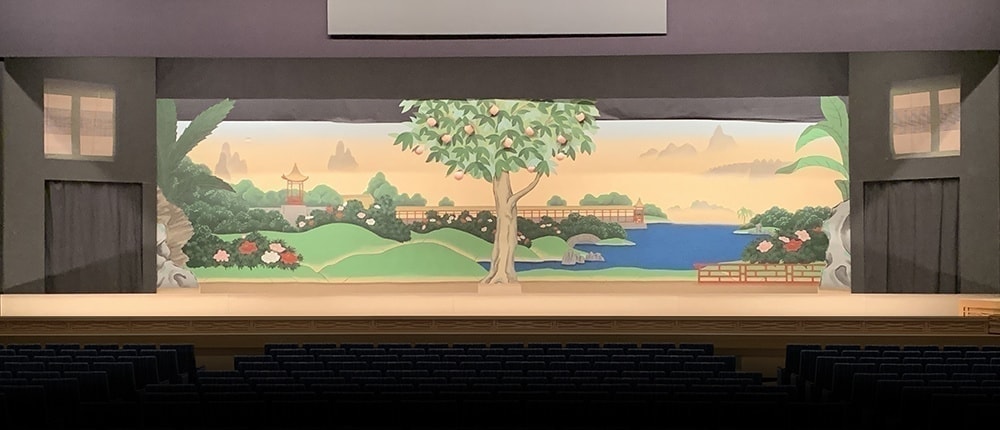

西遊記(さいゆうき)【閻魔王宮の段】地獄の閻魔王宮の舞台装置です。セリ上がりで登場します。  西遊記(さいゆうき)【桃園の段】桃の木のパネルに桃がなっています。こちらの桃には芝居の途中で落ちる仕掛けがしてあります。

西遊記(さいゆうき)【桃園の段】桃の木のパネルに桃がなっています。こちらの桃には芝居の途中で落ちる仕掛けがしてあります。  西遊記(さいゆうき)【釜煮の段】釜はパネルではなく半立体になっています。

西遊記(さいゆうき)【釜煮の段】釜はパネルではなく半立体になっています。  通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【井戸替の段】【杉酒屋の段】軒先には杉玉が飾られ、土間には酒樽が描かれており、ここが酒屋であることがわかります。

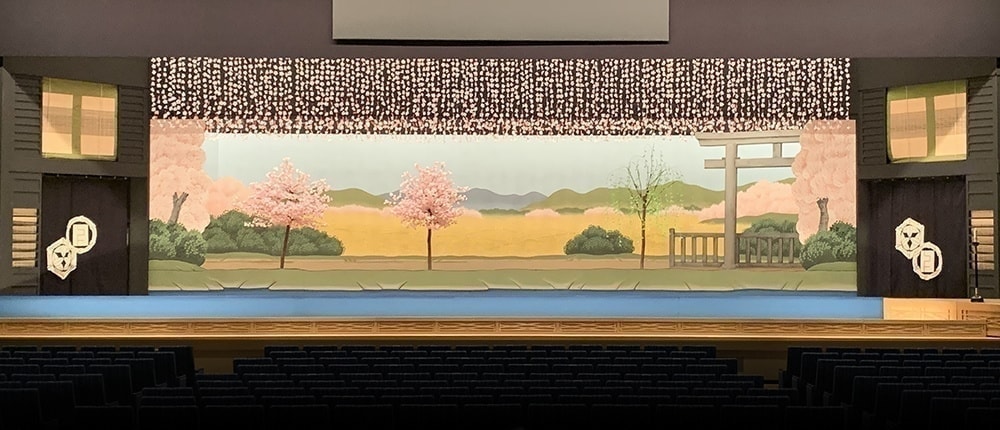

通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【井戸替の段】【杉酒屋の段】軒先には杉玉が飾られ、土間には酒樽が描かれており、ここが酒屋であることがわかります。  通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【道行恋苧環】舞台中心奥に鳥居があり、奥行きのある舞台装置になっています。

通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【道行恋苧環】舞台中心奥に鳥居があり、奥行きのある舞台装置になっています。  通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【鱶七使者の段】【姫戻りの段】豪華な金色の壁の屋敷です。

通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【鱶七使者の段】【姫戻りの段】豪華な金色の壁の屋敷です。  通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【金殿の段】御簾が上がると壁には鳳凰が描かれています。

通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【金殿の段】御簾が上がると壁には鳳凰が描かれています。  通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【入鹿誅伐の段】上手に池の絵が描かれたパネルが置いてあり、船底が池になっている設定です。

通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【入鹿誅伐の段】上手に池の絵が描かれたパネルが置いてあり、船底が池になっている設定です。  通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【入鹿誅伐の段】御簾が上がると正面に遠見の庭の風景が見えます。

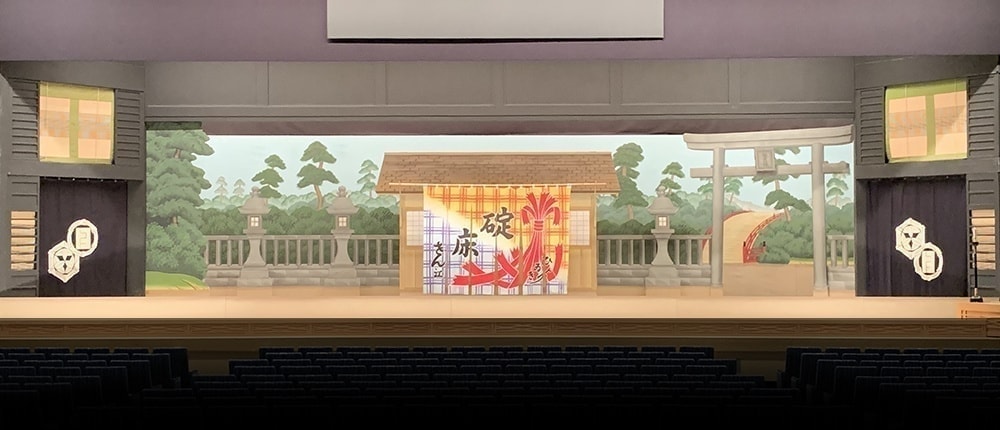

通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【入鹿誅伐の段】御簾が上がると正面に遠見の庭の風景が見えます。  夏祭浪花鑑(なつまつりなにわかがみ)【住吉鳥居前の段】住吉大社の鳥居前です。正面の碇床の暖簾がかかっている小屋は床屋さんです。

夏祭浪花鑑(なつまつりなにわかがみ)【住吉鳥居前の段】住吉大社の鳥居前です。正面の碇床の暖簾がかかっている小屋は床屋さんです。  夏祭浪花鑑(なつまつりなにわかがみ)【釣船三婦内の段】この段の終わりで浅葱幕が振り被せられ、幕中で次の場面へ転換します。

夏祭浪花鑑(なつまつりなにわかがみ)【釣船三婦内の段】この段の終わりで浅葱幕が振り被せられ、幕中で次の場面へ転換します。  夏祭浪花鑑(なつまつりなにわかがみ)【長町裏の段】一景目上手の船底には立体的な土手があり、そこは池という設定です。

夏祭浪花鑑(なつまつりなにわかがみ)【長町裏の段】一景目上手の船底には立体的な土手があり、そこは池という設定です。  夏祭浪花鑑(なつまつりなにわかがみ)【長町裏の段】二景目終盤で大黒幕が振り落され、背景が現れます。

夏祭浪花鑑(なつまつりなにわかがみ)【長町裏の段】二景目終盤で大黒幕が振り落され、背景が現れます。

令和5年6月文楽鑑賞教室

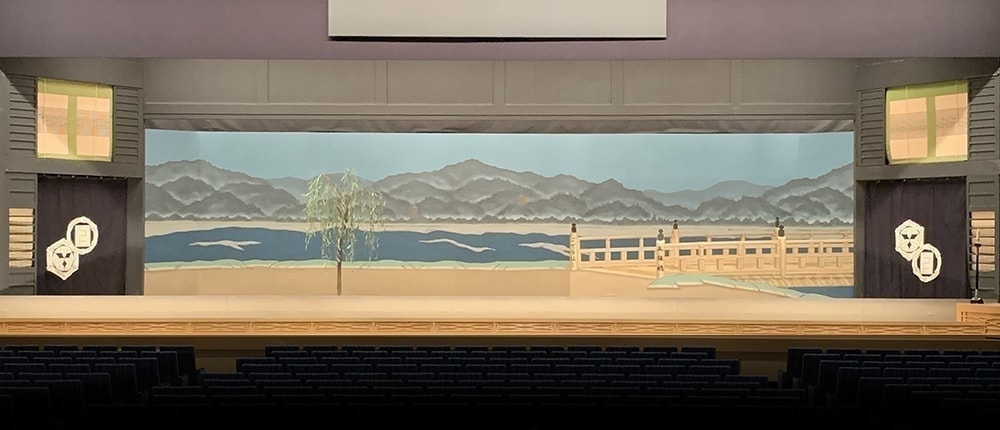

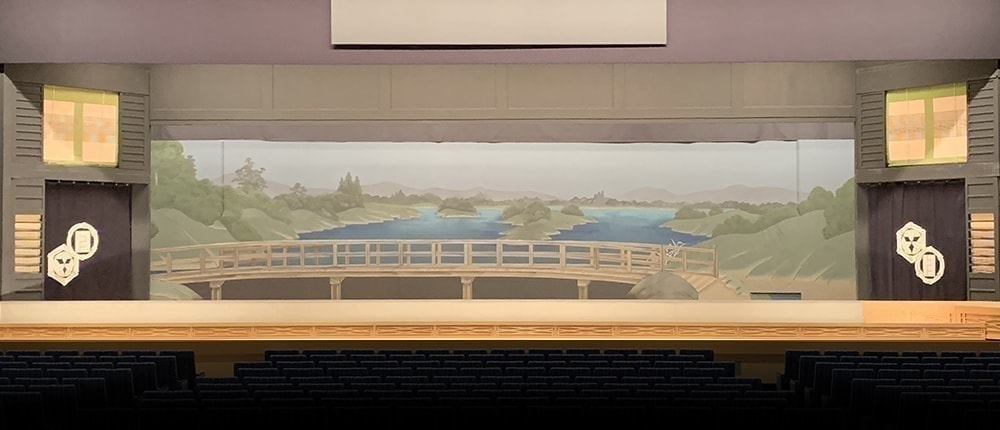

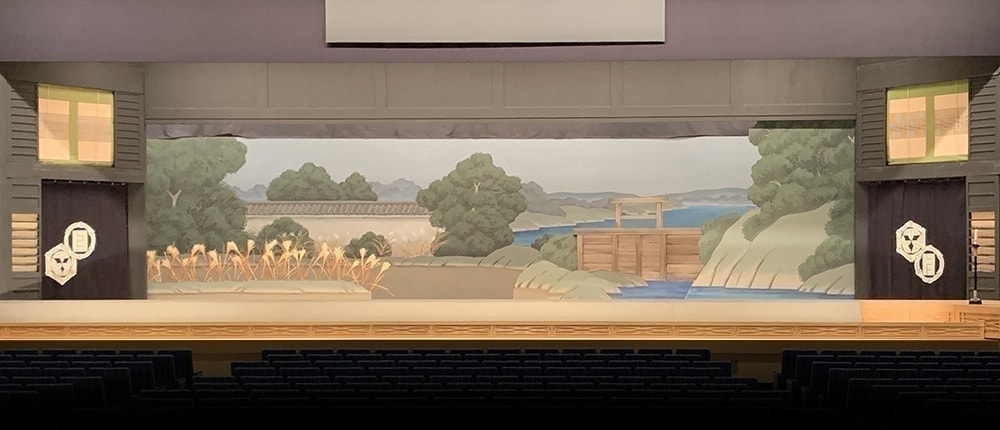

五条橋(ごじょうばし)京都の五条橋が舞台となっています。一見平面的に見える橋ですが、橋が描かれた2枚のパネルを前後に置き、その間を通ることで橋を渡っているように見えます。

五条橋(ごじょうばし)京都の五条橋が舞台となっています。一見平面的に見える橋ですが、橋が描かれた2枚のパネルを前後に置き、その間を通ることで橋を渡っているように見えます。  仮名手本忠臣蔵 (かなでほんちゅうしんぐら)【殿中刃傷の段】史実に有名な刃傷事件が起こった場所です。松の廊下の名前の通り、金色の壁に松が描かれています。

仮名手本忠臣蔵 (かなでほんちゅうしんぐら)【殿中刃傷の段】史実に有名な刃傷事件が起こった場所です。松の廊下の名前の通り、金色の壁に松が描かれています。  仮名手本忠臣蔵 (かなでほんちゅうしんぐら)【塩谷判官切腹の段】松の壁が銀色に鷹の羽の浅野家の紋が入った襖に変わります。塩谷判官の屋敷に舞台が移り変わっています。

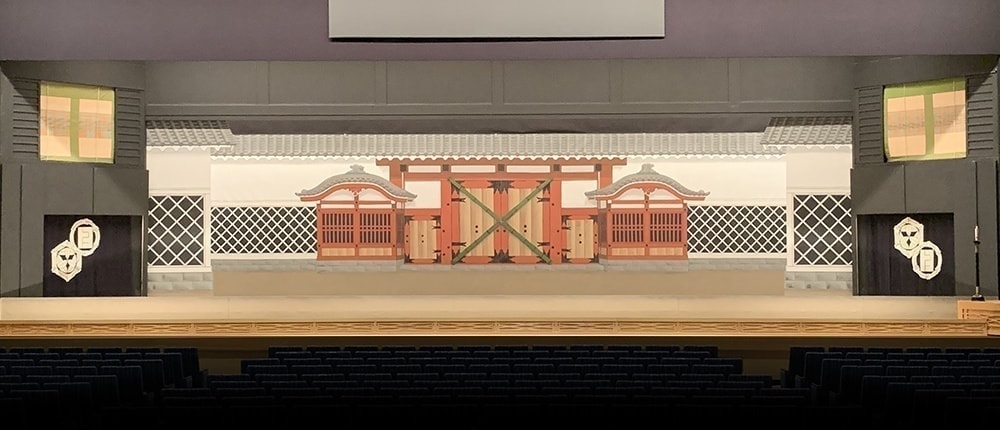

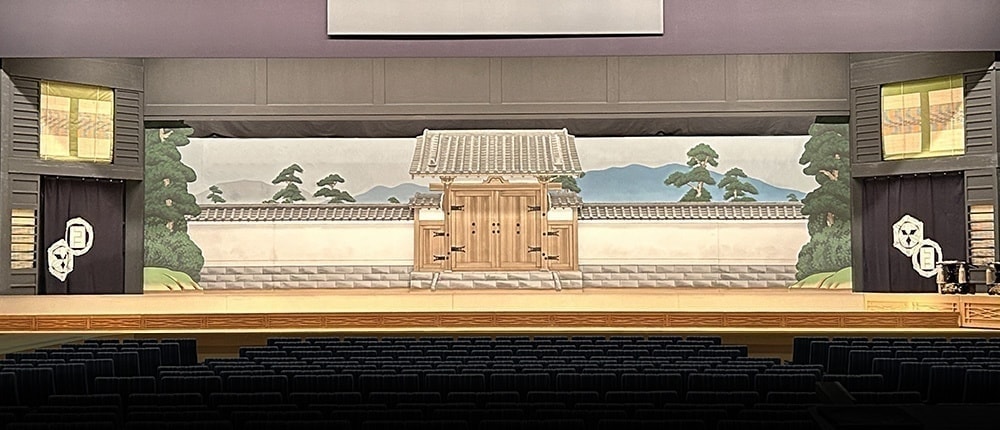

仮名手本忠臣蔵 (かなでほんちゅうしんぐら)【塩谷判官切腹の段】松の壁が銀色に鷹の羽の浅野家の紋が入った襖に変わります。塩谷判官の屋敷に舞台が移り変わっています。  仮名手本忠臣蔵 (かなでほんちゅうしんぐら)【城明渡しの段】一景目前の段から一丁柝の合図で「返し」と呼ばれる見せ転換が行われます。上手・下手の大臣囲いがあおられて、白壁から黒色に、大前テスリはひっくり返され畳から地面の色へ変わります。後ろのパネルが飛ばされると、その後ろから封鎖された城門の背景が現れます。

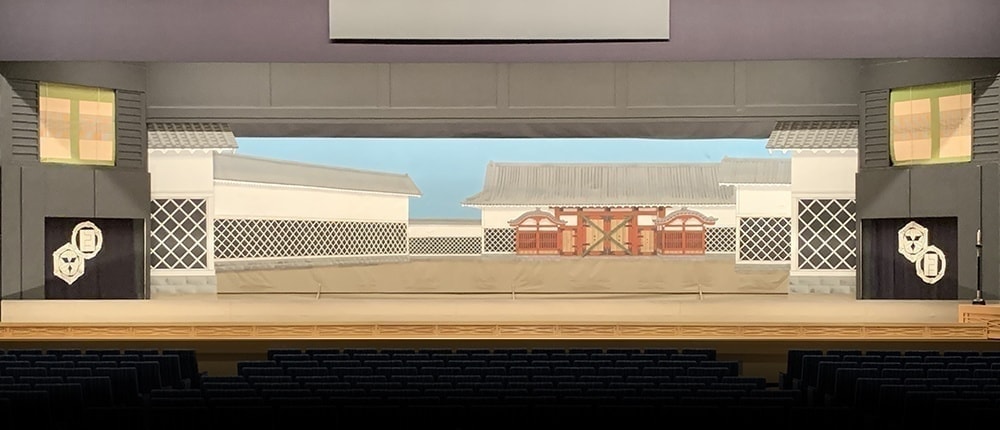

仮名手本忠臣蔵 (かなでほんちゅうしんぐら)【城明渡しの段】一景目前の段から一丁柝の合図で「返し」と呼ばれる見せ転換が行われます。上手・下手の大臣囲いがあおられて、白壁から黒色に、大前テスリはひっくり返され畳から地面の色へ変わります。後ろのパネルが飛ばされると、その後ろから封鎖された城門の背景が現れます。  仮名手本忠臣蔵 (かなでほんちゅうしんぐら)【城明渡しの段】二景目背景は「アオリ」と呼ばれる仕掛けでパタンとめくられ、遠景の城門の絵に変わります。

仮名手本忠臣蔵 (かなでほんちゅうしんぐら)【城明渡しの段】二景目背景は「アオリ」と呼ばれる仕掛けでパタンとめくられ、遠景の城門の絵に変わります。

令和5年4月文楽公演

通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)大序【大内の段】

通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)大序【大内の段】  通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【小松原の段】

通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【小松原の段】  通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【蝦夷子館の段】大前手摺に白い布が被せられ、雪の積もった冬の景色になります。

通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【蝦夷子館の段】大前手摺に白い布が被せられ、雪の積もった冬の景色になります。  通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【蝦夷子館の段】正面のふすまが開くと、奥には松の描かれた金のふすまが見えます。

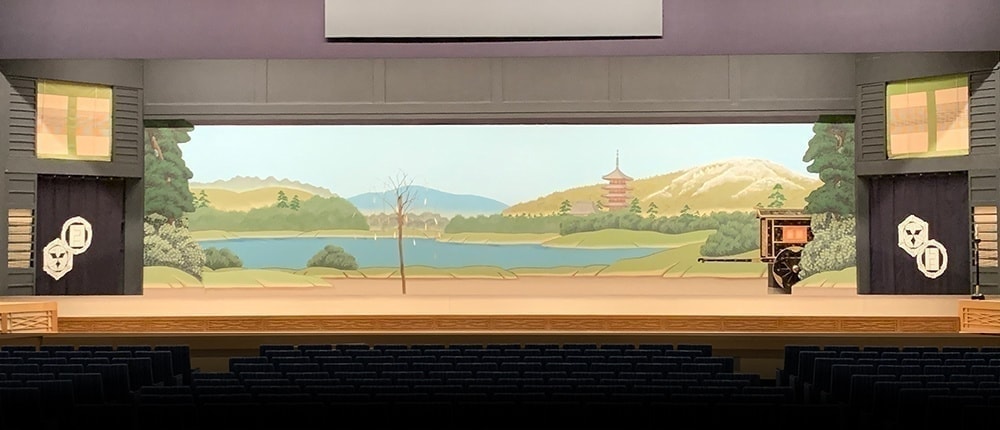

通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【蝦夷子館の段】正面のふすまが開くと、奥には松の描かれた金のふすまが見えます。  通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【猿沢池の段】上手に置かれている牛車は小道具に分類されています。

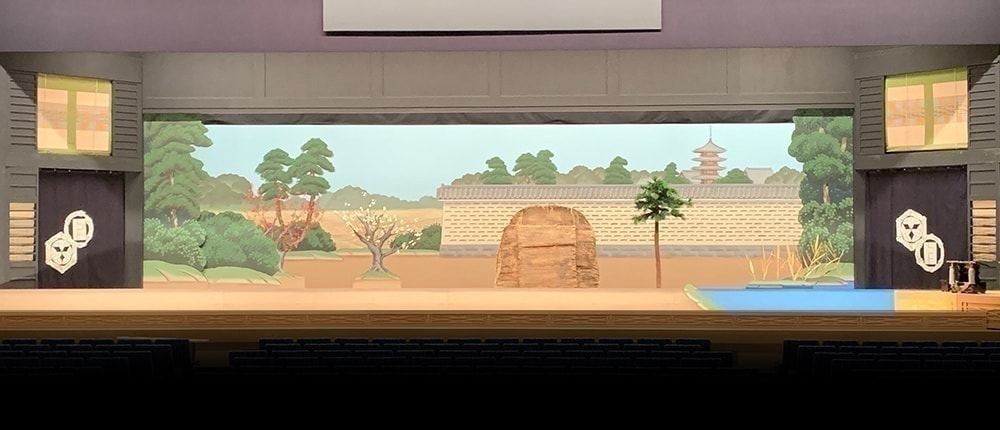

通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【猿沢池の段】上手に置かれている牛車は小道具に分類されています。  通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【鹿殺しの段】

通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【鹿殺しの段】  通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【掛乞の段】【万歳の段】一丁柝の合図で前の段の背景幕が上がっていき、幕の後ろから屋台が現れます。

通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【掛乞の段】【万歳の段】一丁柝の合図で前の段の背景幕が上がっていき、幕の後ろから屋台が現れます。  通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【芝六忠義の段】この段の終盤で、返し(見せ転換)が行われます。屋台が上手へ移動し、その後ろから岩穴が現れます。

通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【芝六忠義の段】この段の終盤で、返し(見せ転換)が行われます。屋台が上手へ移動し、その後ろから岩穴が現れます。  通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【太宰館の段】

通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【太宰館の段】  通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【太宰館の段】正面の金ぶすまが開くと奥から二畳台が押し出されてきます。三人の人形遣いを乗せた状態で大道具方が押しています。

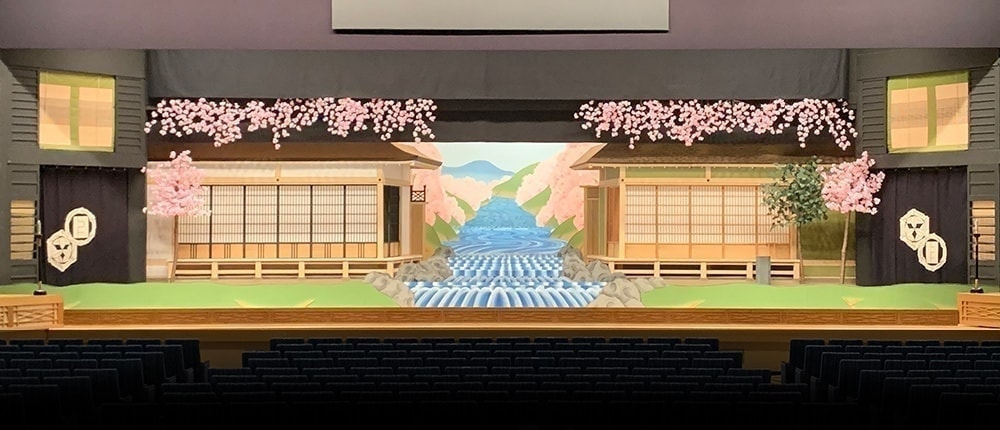

通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【太宰館の段】正面の金ぶすまが開くと奥から二畳台が押し出されてきます。三人の人形遣いを乗せた状態で大道具方が押しています。  通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【妹山背山の段】一面に桜が咲き、中央に吉野川をはさんで上手と下手に対照的に屋台が飾られています。

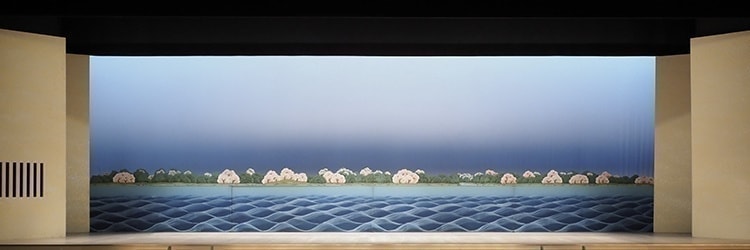

通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【妹山背山の段】一面に桜が咲き、中央に吉野川をはさんで上手と下手に対照的に屋台が飾られています。  通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【妹山背山の段】太夫・三味線が演奏する『床(ゆか)』は、通常は上手側のみにありますが、妹山背山の段を上演する時に限り下手側にも設置します。両床からのかけ合いによって演奏が行われます。

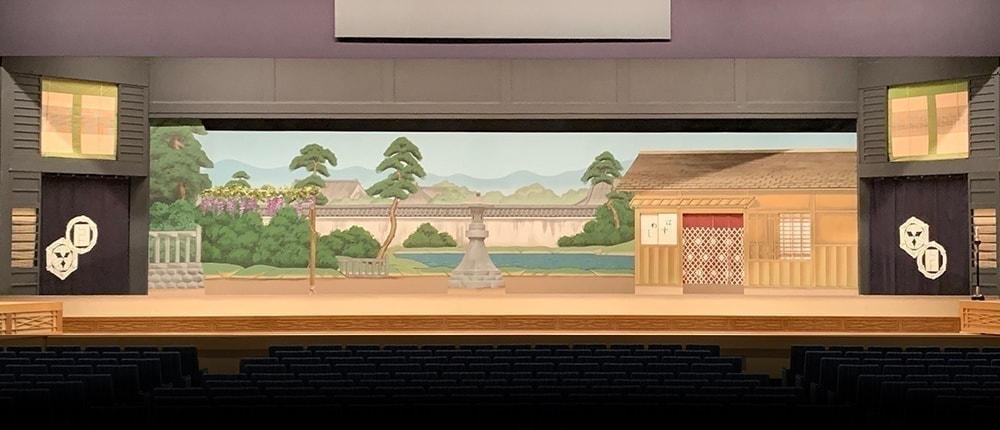

通し狂言 妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)【妹山背山の段】太夫・三味線が演奏する『床(ゆか)』は、通常は上手側のみにありますが、妹山背山の段を上演する時に限り下手側にも設置します。両床からのかけ合いによって演奏が行われます。  曾根崎心中(そねざきしんじゅう)【生玉社前の段】上手には茶店、下手には藤棚があります。中央に置かれた灯籠は半丸と言い平面的なパネルではなく、客席から見える側は立体的になっています。

曾根崎心中(そねざきしんじゅう)【生玉社前の段】上手には茶店、下手には藤棚があります。中央に置かれた灯籠は半丸と言い平面的なパネルではなく、客席から見える側は立体的になっています。  曾根崎心中(そねざきしんじゅう)【天満屋の段】一般的な屋台では縁の部分は平面的なパネルになっていますが、この段では人形が縁の下に入る芝居があるため、立体的な縁になっています。

曾根崎心中(そねざきしんじゅう)【天満屋の段】一般的な屋台では縁の部分は平面的なパネルになっていますが、この段では人形が縁の下に入る芝居があるため、立体的な縁になっています。  曾根崎心中(そねざきしんじゅう)【天神森の段】人形が下手から現れ上手へはけていきます。人形が橋を渡り終えると橋を下手へ移動させそのまま下手の小幕中へはけます。

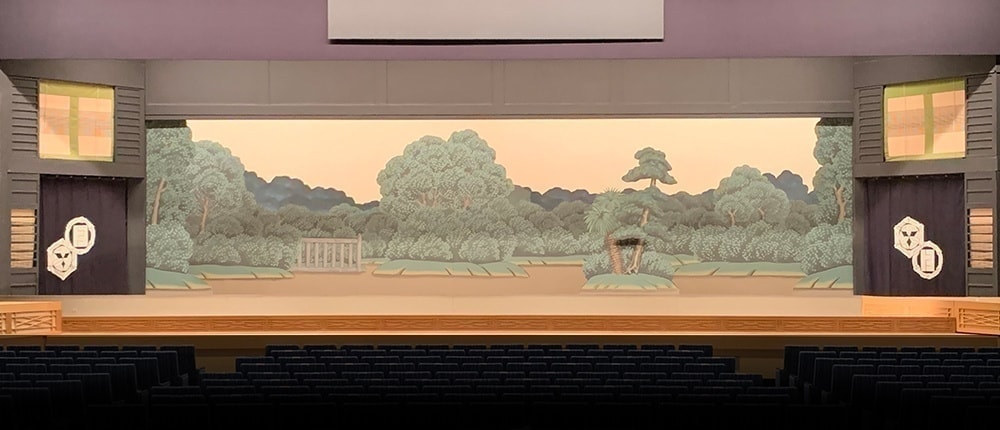

曾根崎心中(そねざきしんじゅう)【天神森の段】人形が下手から現れ上手へはけていきます。人形が橋を渡り終えると橋を下手へ移動させそのまま下手の小幕中へはけます。  曾根崎心中(そねざきしんじゅう)【天神森の段】二景目人形が歩く動きに合わせて背景のパネルが下手から上手へゆっくりと移動します。

曾根崎心中(そねざきしんじゅう)【天神森の段】二景目人形が歩く動きに合わせて背景のパネルが下手から上手へゆっくりと移動します。

令和5年初春文楽公演

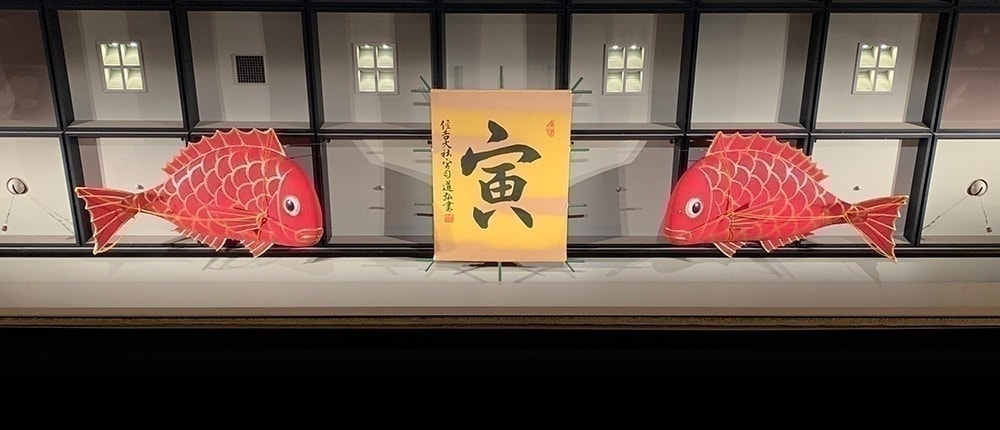

にらみ鯛毎年恒例のにらみ鯛と大凧が舞台上部に掲げられています。にらみ鯛は、関西各地で新年の縁起物として親しまれてきたものです。凧には今年の干支「卯」の文字が書かれています。

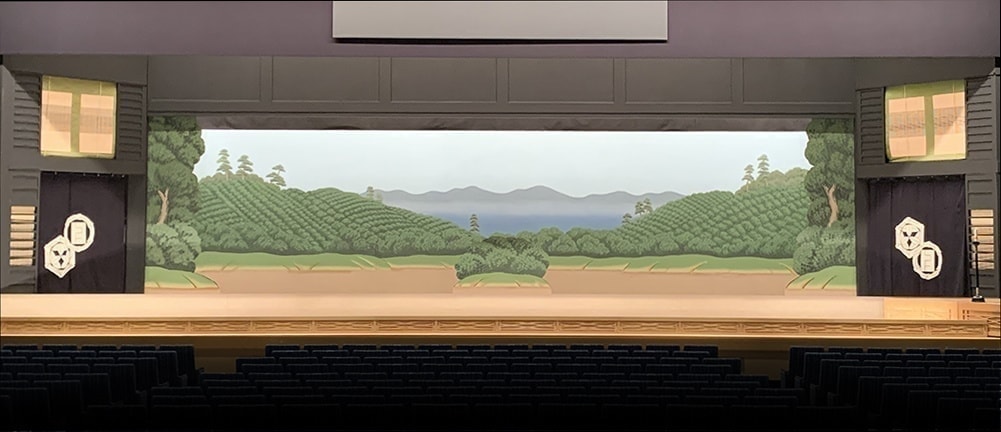

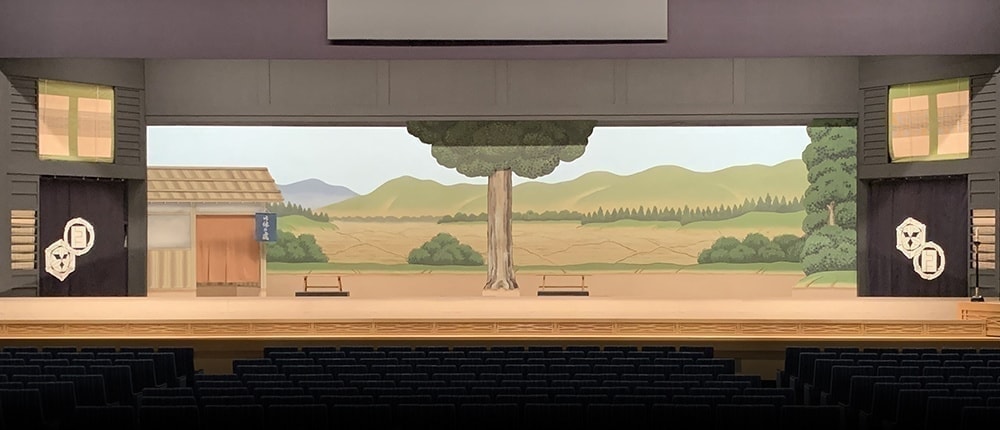

にらみ鯛毎年恒例のにらみ鯛と大凧が舞台上部に掲げられています。にらみ鯛は、関西各地で新年の縁起物として親しまれてきたものです。凧には今年の干支「卯」の文字が書かれています。  良弁杉由来(ろうべんすぎのゆらい)【志賀の里の段】 描かれているのは青々とした茶畑です。様々な種類の緑を使い、濃淡で立体感を出して描かれています。

良弁杉由来(ろうべんすぎのゆらい)【志賀の里の段】 描かれているのは青々とした茶畑です。様々な種類の緑を使い、濃淡で立体感を出して描かれています。  良弁杉由来(ろうべんすぎのゆらい)【桜の宮物狂いの段】桜と柳の立木が並び、背景には菜の花が描かれています。終盤で下手の小幕から出てきた舟は、人形を乗せゆっくりと上手へ動いていきます。

良弁杉由来(ろうべんすぎのゆらい)【桜の宮物狂いの段】桜と柳の立木が並び、背景には菜の花が描かれています。終盤で下手の小幕から出てきた舟は、人形を乗せゆっくりと上手へ動いていきます。  良弁杉由来(ろうべんすぎのゆらい)【東大寺の段】背景は繋ぎ合わさった大きな一枚のパネルに描かれており、これが一丁柝のチョンという合図で上へ飛び次の段への返しとなります。

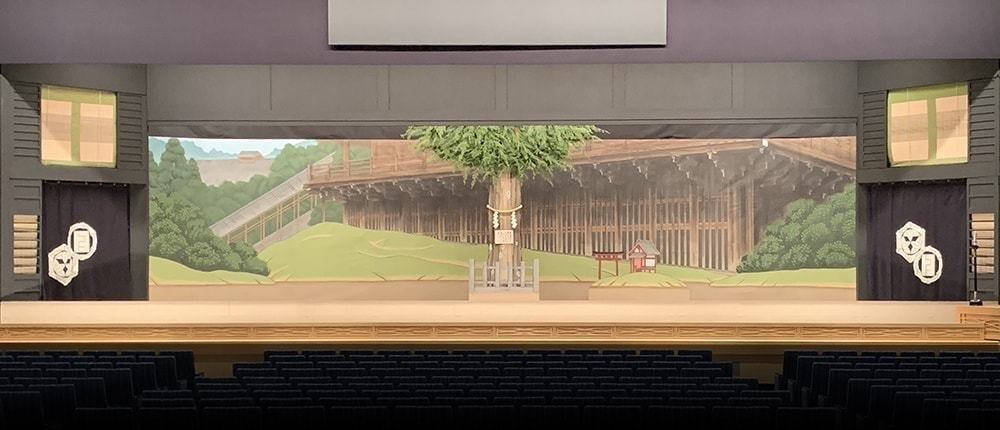

良弁杉由来(ろうべんすぎのゆらい)【東大寺の段】背景は繋ぎ合わさった大きな一枚のパネルに描かれており、これが一丁柝のチョンという合図で上へ飛び次の段への返しとなります。  良弁杉由来(ろうべんすぎのゆらい)【二月堂の段】この物語の題名にもなっている杉の木は、幹はパネル、葉や枝は本物をパネルに打ち付けて作られています。

良弁杉由来(ろうべんすぎのゆらい)【二月堂の段】この物語の題名にもなっている杉の木は、幹はパネル、葉や枝は本物をパネルに打ち付けて作られています。  義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)【椎の木の段】次の段への返しでは、上手の見切りと下手の茶屋が袖へ引っ込み、椎の木とバックが飛んで行きます。

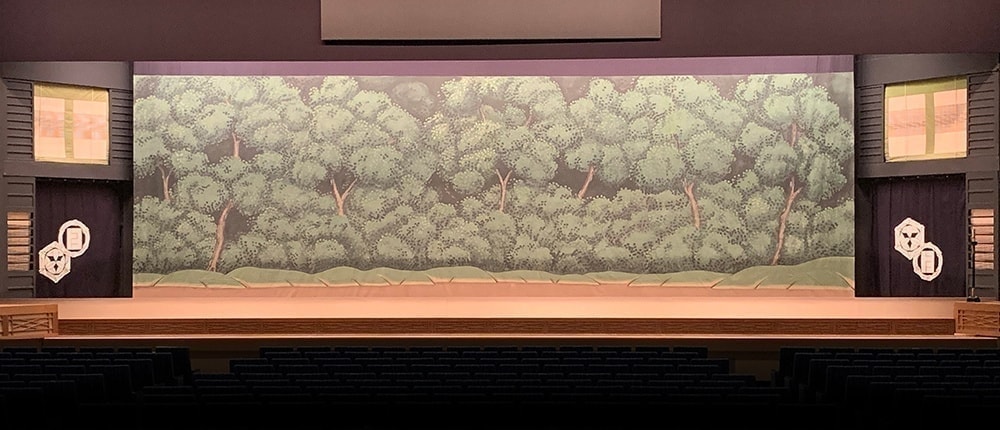

義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)【椎の木の段】次の段への返しでは、上手の見切りと下手の茶屋が袖へ引っ込み、椎の木とバックが飛んで行きます。  義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)【小金吾討死の段】前の段のバックが飛ぶと、舞台奥から竹藪と松が出てきます。竹や笹は半分が造花、半分が本物で出来ています。

義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)【小金吾討死の段】前の段のバックが飛ぶと、舞台奥から竹藪と松が出てきます。竹や笹は半分が造花、半分が本物で出来ています。  義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)【すしやの段】

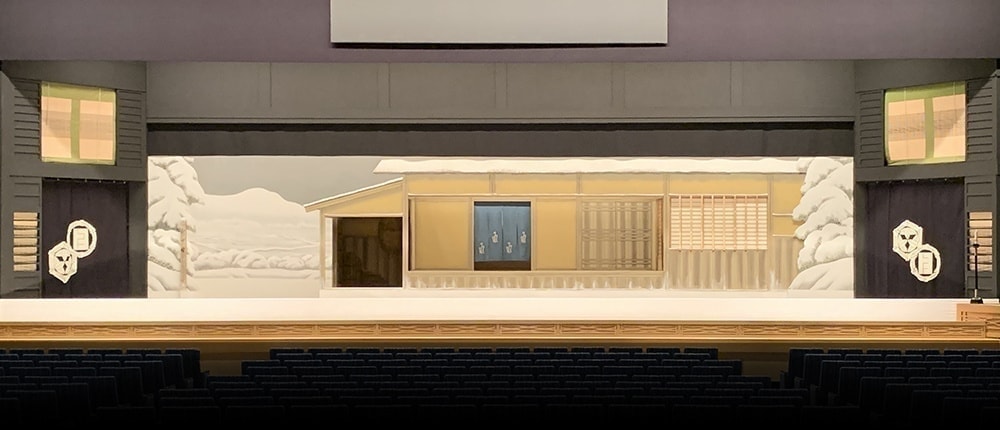

義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)【すしやの段】  傾城恋飛脚(けいせいこいびきゃく)【新口村の段】しんしんと降ってくる雪は、舞台上のバトンに吊られた雪籠を揺らして降らせています。場面によって降らせる量を変えています。

傾城恋飛脚(けいせいこいびきゃく)【新口村の段】しんしんと降ってくる雪は、舞台上のバトンに吊られた雪籠を揺らして降らせています。場面によって降らせる量を変えています。  傾城恋飛脚(けいせいこいびきゃく)【新口村の段】舞台終盤で屋台がゆっくりと上手から下手へ動いていきます。

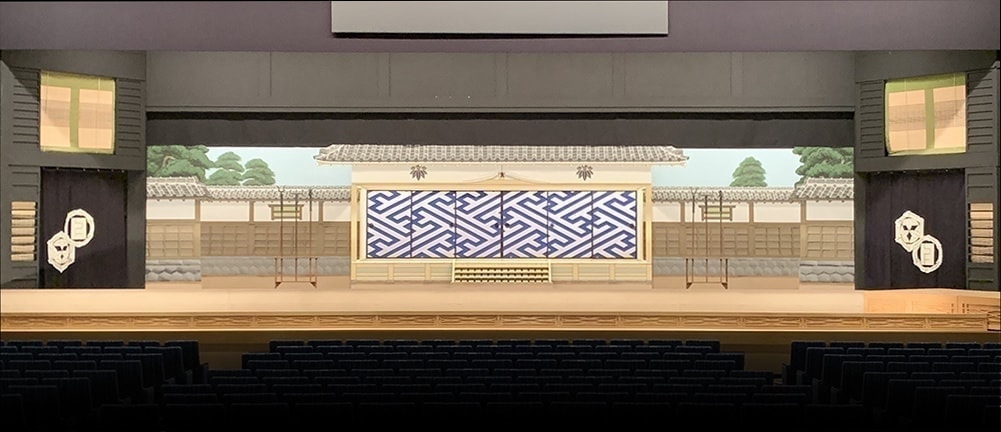

傾城恋飛脚(けいせいこいびきゃく)【新口村の段】舞台終盤で屋台がゆっくりと上手から下手へ動いていきます。  壇浦兜軍記(だんのうらかぶとぐんき)【阿古屋琴責の段】問注所の襖に描かれている特徴的な柄は紗綾(さや)型と呼ばれるものです。

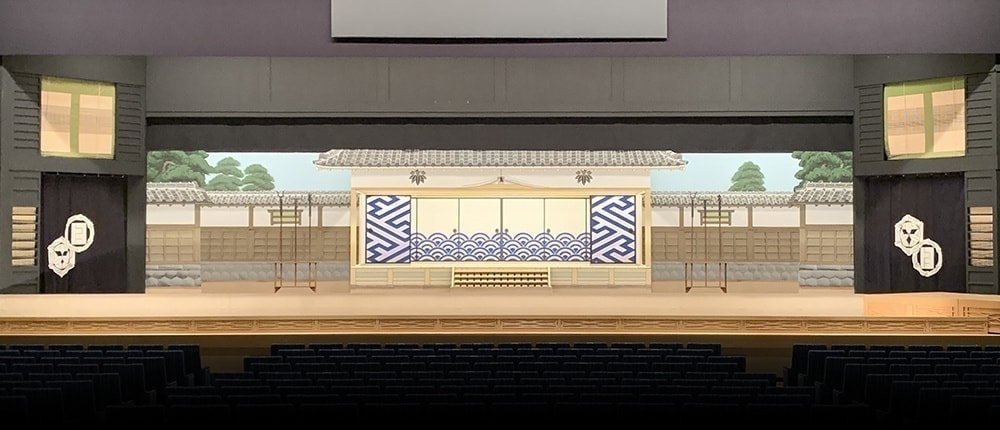

壇浦兜軍記(だんのうらかぶとぐんき)【阿古屋琴責の段】問注所の襖に描かれている特徴的な柄は紗綾(さや)型と呼ばれるものです。  壇浦兜軍記(だんのうらかぶとぐんき)【阿古屋琴責の段】紗綾型の襖が開くと、今度は奥に青海波と呼ばれる柄が描かれた襖が出てきます。

壇浦兜軍記(だんのうらかぶとぐんき)【阿古屋琴責の段】紗綾型の襖が開くと、今度は奥に青海波と呼ばれる柄が描かれた襖が出てきます。

令和4年11月文楽公演

心中宵庚申(しんじゅうよいごうしん)【上田村の段】ここは百姓の家で土間には米俵が置いてあります。この米俵は一見立体的に見えますが、半丸と言って実際の奥行きはなく、後ろは平らになっています。

心中宵庚申(しんじゅうよいごうしん)【上田村の段】ここは百姓の家で土間には米俵が置いてあります。この米俵は一見立体的に見えますが、半丸と言って実際の奥行きはなく、後ろは平らになっています。  心中宵庚申(しんじゅうよいごうしん)【八百屋の段】下手には野菜の乗った八百屋台があります。壁には仕入帳や大福帳と書かれた帳簿がかかっており、商いをしている家ということが分かります。

心中宵庚申(しんじゅうよいごうしん)【八百屋の段】下手には野菜の乗った八百屋台があります。壁には仕入帳や大福帳と書かれた帳簿がかかっており、商いをしている家ということが分かります。  心中宵庚申(しんじゅうよいごうしん)【道行思ひの短夜】一景目人形は上手から下手へ歩き、塀のパネルは下手から上手へ動かします。人形の動きに合わせてパネルを動かすことで本当に歩いているように見えます。

心中宵庚申(しんじゅうよいごうしん)【道行思ひの短夜】一景目人形は上手から下手へ歩き、塀のパネルは下手から上手へ動かします。人形の動きに合わせてパネルを動かすことで本当に歩いているように見えます。  心中宵庚申(しんじゅうよいごうしん)【道行思ひの短夜】二景目

心中宵庚申(しんじゅうよいごうしん)【道行思ひの短夜】二景目  一谷嫰軍記(いちのたにふたばぐんき)【弥陀六内の段】次の段へは返しと呼ばれる見せ転換で道具転換をします。

一谷嫰軍記(いちのたにふたばぐんき)【弥陀六内の段】次の段へは返しと呼ばれる見せ転換で道具転換をします。  一谷嫰軍記(いちのたにふたばぐんき)【脇ヶ浜宝引の段】前段の屋台は舞台奥へ下がって行き上から次の段の背景が下りてきます。上手・下手から松のパネルが、上手からは五輪塔も手動で押し出されてきます。

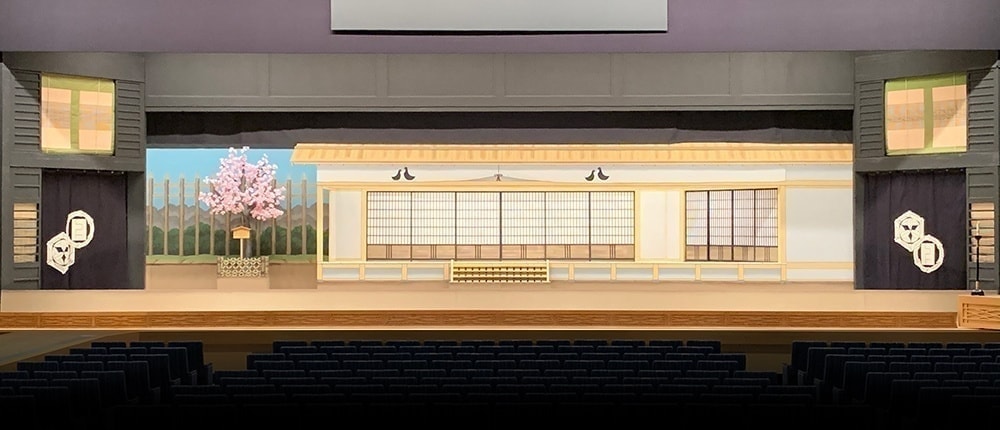

一谷嫰軍記(いちのたにふたばぐんき)【脇ヶ浜宝引の段】前段の屋台は舞台奥へ下がって行き上から次の段の背景が下りてきます。上手・下手から松のパネルが、上手からは五輪塔も手動で押し出されてきます。  一谷嫰軍記(いちのたにふたばぐんき)【熊谷桜の段】下手には物語の鍵となる桜の木と制札があります。桜の木は大道具ですが、制札は芝居中に人形が持ちますので小道具になります。

一谷嫰軍記(いちのたにふたばぐんき)【熊谷桜の段】下手には物語の鍵となる桜の木と制札があります。桜の木は大道具ですが、制札は芝居中に人形が持ちますので小道具になります。  一谷嫰軍記(いちのたにふたばぐんき)【熊谷陣屋の段】道具転換はありませんが、途中で障子に影を映し出す場面があります。また途中で障子が開き奥の板戸が見えます。

一谷嫰軍記(いちのたにふたばぐんき)【熊谷陣屋の段】道具転換はありませんが、途中で障子に影を映し出す場面があります。また途中で障子が開き奥の板戸が見えます。  一谷嫰軍記(いちのたにふたばぐんき)【熊谷陣屋の段】板戸も開くとその奥には遠見が見えます。

一谷嫰軍記(いちのたにふたばぐんき)【熊谷陣屋の段】板戸も開くとその奥には遠見が見えます。  壺坂観音霊験記(つぼさかかんのんれいげんき)【沢市内より山の段】一景目一丁柝(拍子木のチョンという音)で浅葱幕が振り被せられ、幕中で転換をします。幕の前では芝居が続いています。

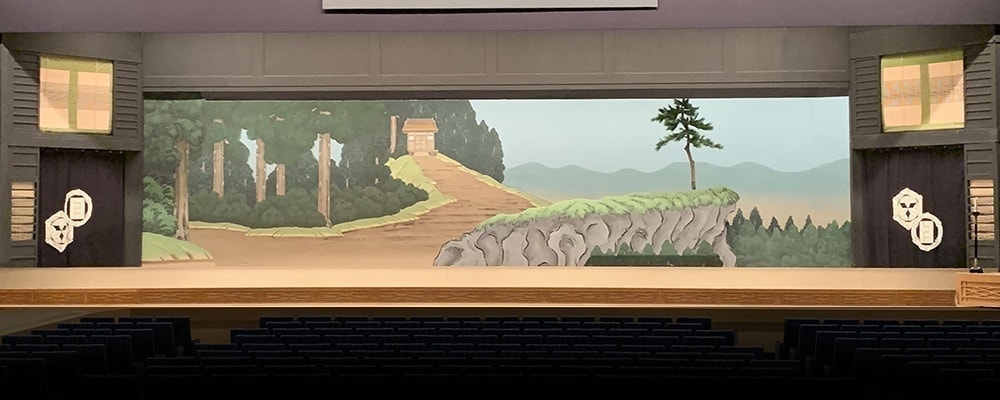

壺坂観音霊験記(つぼさかかんのんれいげんき)【沢市内より山の段】一景目一丁柝(拍子木のチョンという音)で浅葱幕が振り被せられ、幕中で転換をします。幕の前では芝居が続いています。  壺坂観音霊験記(つぼさかかんのんれいげんき)【沢市内より山の段】二景目浅葱幕が上に飛ばされ山の段の背景が現れます。

壺坂観音霊験記(つぼさかかんのんれいげんき)【沢市内より山の段】二景目浅葱幕が上に飛ばされ山の段の背景が現れます。  壺坂観音霊験記(つぼさかかんのんれいげんき)【沢市内より山の段】三景目一丁柝で山の段の背景は上に飛ばされて後ろから岩場の谷底の背景が現れます。

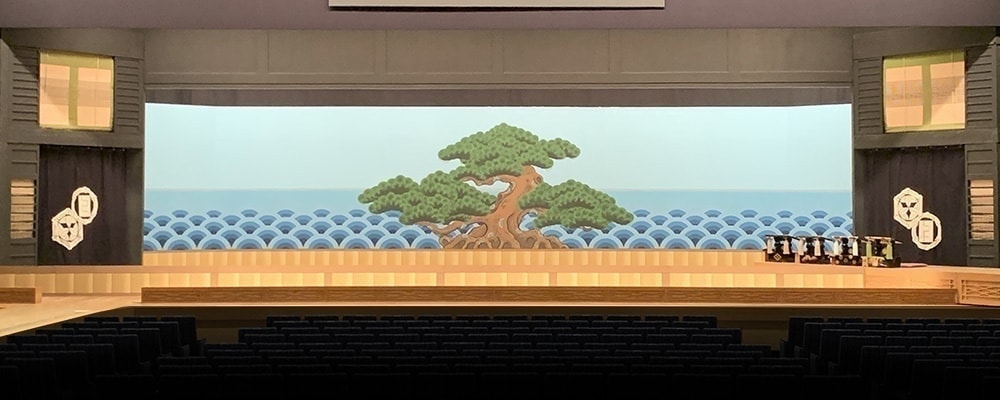

壺坂観音霊験記(つぼさかかんのんれいげんき)【沢市内より山の段】三景目一丁柝で山の段の背景は上に飛ばされて後ろから岩場の谷底の背景が現れます。  勧進帳(かんじんちょう)一景目能から歌舞伎や文楽に移した演目では能舞台を模した松羽目という舞台装置を使います。一丁柝の合図で松羽目の上手の臆病口と下手のお幕口は袖にハケて、松羽目バックは上に飛ばされます。

勧進帳(かんじんちょう)一景目能から歌舞伎や文楽に移した演目では能舞台を模した松羽目という舞台装置を使います。一丁柝の合図で松羽目の上手の臆病口と下手のお幕口は袖にハケて、松羽目バックは上に飛ばされます。  勧進帳(かんじんちょう)二景目松羽目の後ろから松と青海波(様式化した波)が描かれた背景が現れます。文楽ではめずらしく花道を使用しており、弁慶の豪快な引っ込みは必見です。

勧進帳(かんじんちょう)二景目松羽目の後ろから松と青海波(様式化した波)が描かれた背景が現れます。文楽ではめずらしく花道を使用しており、弁慶の豪快な引っ込みは必見です。

令和4年夏休み文楽特別公演

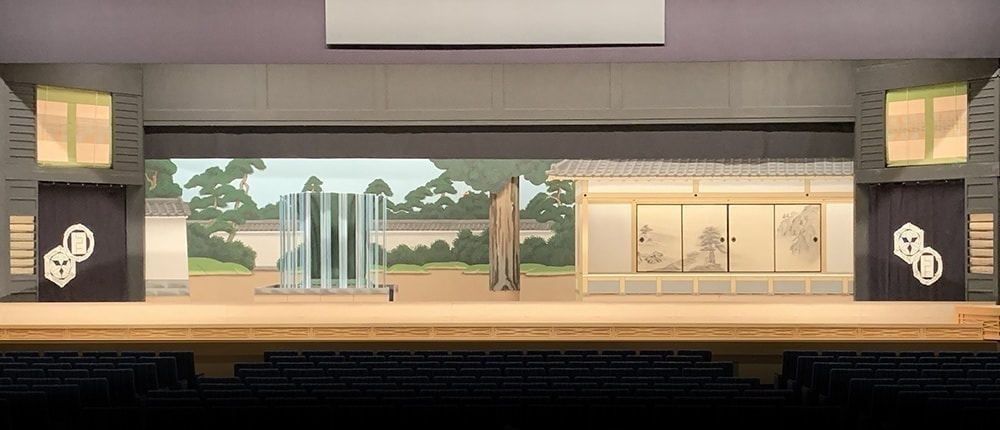

鈴の音(すずのね)一景目下手の沼は水中の様子が見えるように大前手すりがアクリル板で作られています。普段は見えない大前手すりの内側が沼の中という設定になっています。

鈴の音(すずのね)一景目下手の沼は水中の様子が見えるように大前手すりがアクリル板で作られています。普段は見えない大前手すりの内側が沼の中という設定になっています。  鈴の音(すずのね)二景目終盤で雪が降ったり、花が咲いたり、大道具の変化で季節の移り変わりを表しています。

鈴の音(すずのね)二景目終盤で雪が降ったり、花が咲いたり、大道具の変化で季節の移り変わりを表しています。  瓜子姫とあまんじゃく(うりこひめとあまんじゃく)下手の遠山パネルには小枝の造花が付いており揺れる仕掛けになっています。あまんじゃくが遠くからだんだん近づいて来る様子を造花を順番に揺らしていくことで表現しています。

瓜子姫とあまんじゃく(うりこひめとあまんじゃく)下手の遠山パネルには小枝の造花が付いており揺れる仕掛けになっています。あまんじゃくが遠くからだんだん近づいて来る様子を造花を順番に揺らしていくことで表現しています。  瓜子姫とあまんじゃく(うりこひめとあまんじゃく)暗転で柿の木が出てきます。

瓜子姫とあまんじゃく(うりこひめとあまんじゃく)暗転で柿の木が出てきます。  瓜子姫とあまんじゃく(うりこひめとあまんじゃく)あまんじゃくが下手に向かって走る動きに合わせて、下手の小幕から土手が出てきます。

瓜子姫とあまんじゃく(うりこひめとあまんじゃく)あまんじゃくが下手に向かって走る動きに合わせて、下手の小幕から土手が出てきます。  心中天網島(しんじゅうてんのあみじま)【北新地河庄の段】ベンガラ色の派手な屋台は、文楽の遊郭の場面でよく使われます。

心中天網島(しんじゅうてんのあみじま)【北新地河庄の段】ベンガラ色の派手な屋台は、文楽の遊郭の場面でよく使われます。  心中天網島(しんじゅうてんのあみじま)【天満紙屋内の段】上手一間の箪笥は、書き割り(平面に描いた大道具のこと)に見えますが、実は小道具の箪笥になっており引き出しから着物を取り出す芝居があります。

心中天網島(しんじゅうてんのあみじま)【天満紙屋内の段】上手一間の箪笥は、書き割り(平面に描いた大道具のこと)に見えますが、実は小道具の箪笥になっており引き出しから着物を取り出す芝居があります。  心中天網島(しんじゅうてんのあみじま)【大和屋の段】返し(見せ転換)で大道具が入れ替わります。前段の天満紙屋の屋台は舞台奥に下がり、下手からは柳と塀、上手から大和屋の屋台が出てきます。

心中天網島(しんじゅうてんのあみじま)【大和屋の段】返し(見せ転換)で大道具が入れ替わります。前段の天満紙屋の屋台は舞台奥に下がり、下手からは柳と塀、上手から大和屋の屋台が出てきます。  心中天網島(しんじゅうてんのあみじま)【道行名残の橋づくし】一景目段名の通り、大道具はまさに橋づくしです。ここからの転換は『返し』が続きます。上手の橋は上手の小幕中にハケて、下手の橋は上手へ移動します。

心中天網島(しんじゅうてんのあみじま)【道行名残の橋づくし】一景目段名の通り、大道具はまさに橋づくしです。ここからの転換は『返し』が続きます。上手の橋は上手の小幕中にハケて、下手の橋は上手へ移動します。  心中天網島(しんじゅうてんのあみじま)【道行名残の橋づくし】二景目背景はアオリによる転換が用いられます。背景の描かれたパネルが本のページをめくるようにパタンと上から下に折れて二景目の背景が現れます。

心中天網島(しんじゅうてんのあみじま)【道行名残の橋づくし】二景目背景はアオリによる転換が用いられます。背景の描かれたパネルが本のページをめくるようにパタンと上から下に折れて二景目の背景が現れます。  心中天網島(しんじゅうてんのあみじま)【道行名残の橋づくし】三景目橋のパネルは後ろに倒して見えなくなり、上手から水門のパネル、下手からススキが生えた土手が出てきます。三景目の背景は上から下りてきます。

心中天網島(しんじゅうてんのあみじま)【道行名残の橋づくし】三景目橋のパネルは後ろに倒して見えなくなり、上手から水門のパネル、下手からススキが生えた土手が出てきます。三景目の背景は上から下りてきます。  花上野誉碑(はなのうえのほまれのいしぶみ)【志渡寺の段】一景目段名の志渡寺は、現在のさぬき市に実在するお寺です。

花上野誉碑(はなのうえのほまれのいしぶみ)【志渡寺の段】一景目段名の志渡寺は、現在のさぬき市に実在するお寺です。  花上野誉碑(はなのうえのほまれのいしぶみ)【志渡寺の段】二景目屋台は上手に移動し、下手から水盤が出てきます。水盤から流れる水はたくさんの紐を垂らすことで表現しています。

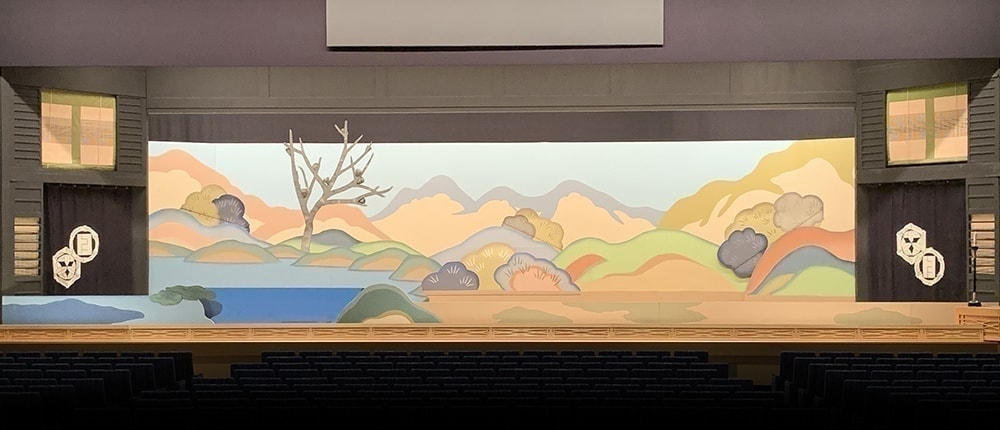

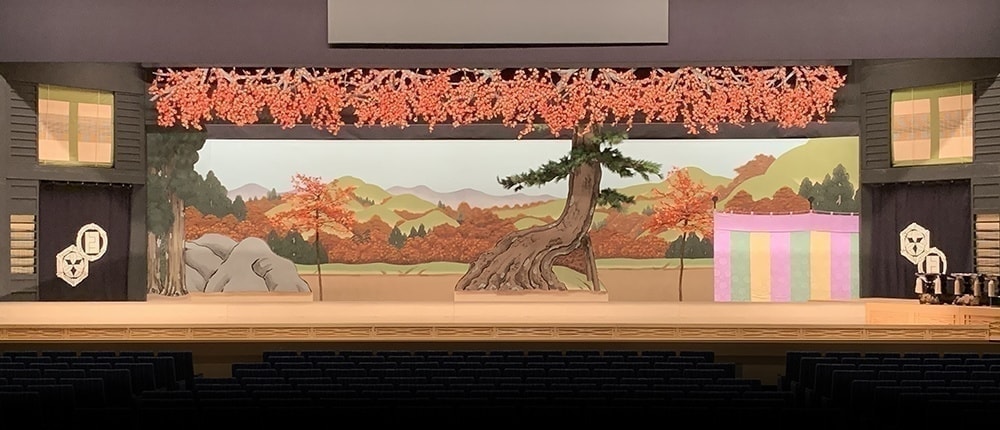

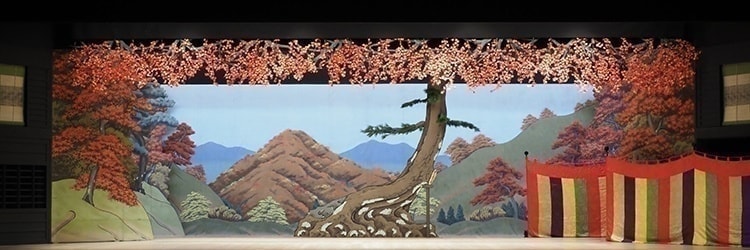

花上野誉碑(はなのうえのほまれのいしぶみ)【志渡寺の段】二景目屋台は上手に移動し、下手から水盤が出てきます。水盤から流れる水はたくさんの紐を垂らすことで表現しています。  紅葉狩(もみじがり)紅葉が見ごろを迎えた山を背景に松の大木があります。松の枝は動くようになっており人形が枝を持ち上げる動きに合わせて大道具方が動かします。

紅葉狩(もみじがり)紅葉が見ごろを迎えた山を背景に松の大木があります。松の枝は動くようになっており人形が枝を持ち上げる動きに合わせて大道具方が動かします。

令和4年6月文楽鑑賞教室

二人三番叟 (ににんさんばそう)能の演目を人形浄瑠璃に移したものを上演する時に使用される、定式大道具の松羽目です。これらは人形浄瑠璃だけでなく、歌舞伎の舞台でも能から来た演目を上演する際に使われます。

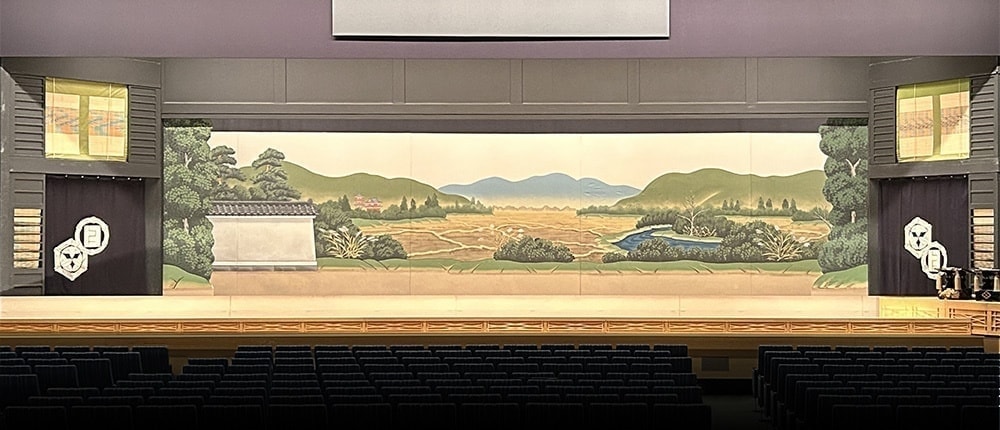

二人三番叟 (ににんさんばそう)能の演目を人形浄瑠璃に移したものを上演する時に使用される、定式大道具の松羽目です。これらは人形浄瑠璃だけでなく、歌舞伎の舞台でも能から来た演目を上演する際に使われます。  仮名手本忠臣蔵 (かなでほんちゅうしんぐら)【二つ玉の段】真ん中の稲村や周りの竹藪には、本物の藁や笹が使われており、稲村の藁はよりリアリティを出すためにわざと絵の具で汚しをかけています。

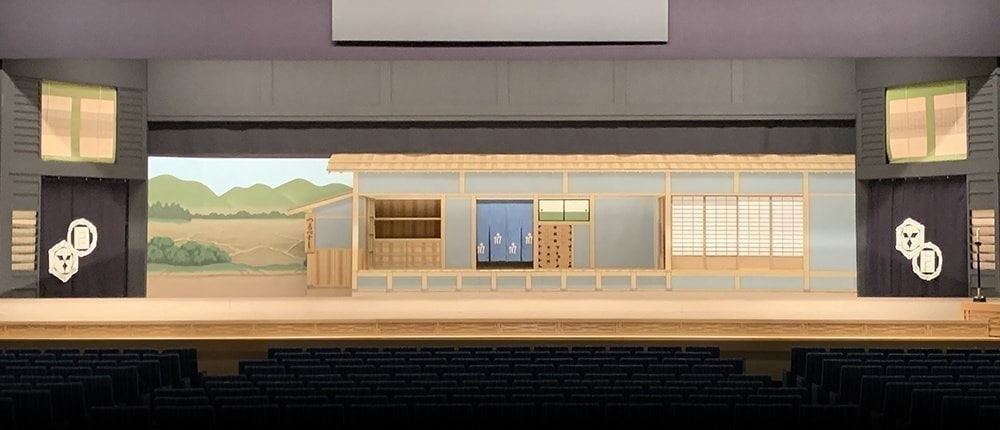

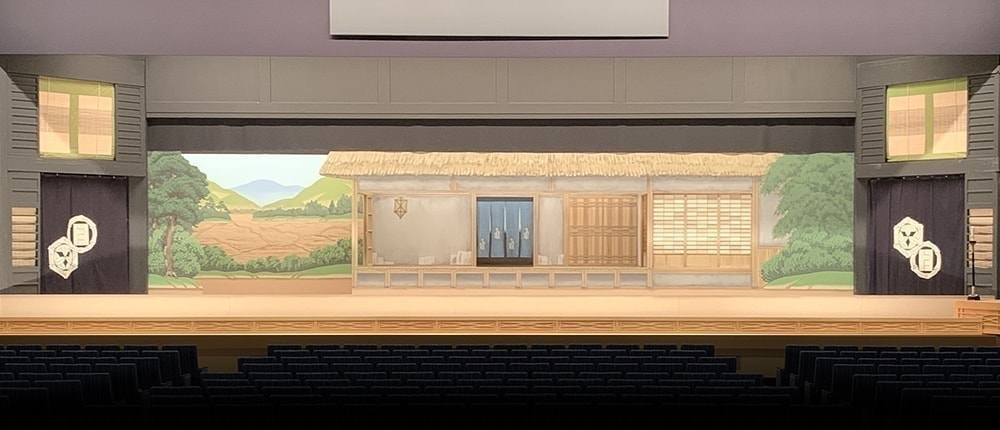

仮名手本忠臣蔵 (かなでほんちゅうしんぐら)【二つ玉の段】真ん中の稲村や周りの竹藪には、本物の藁や笹が使われており、稲村の藁はよりリアリティを出すためにわざと絵の具で汚しをかけています。  仮名手本忠臣蔵 (かなでほんちゅうしんぐら)【身売りの段】【早野勘平腹切の段】返し(見せ転換)によって、先ほどの段の竹藪と稲村が上手と下手にハケて行き、舞台奥から写真の屋台が現れます。

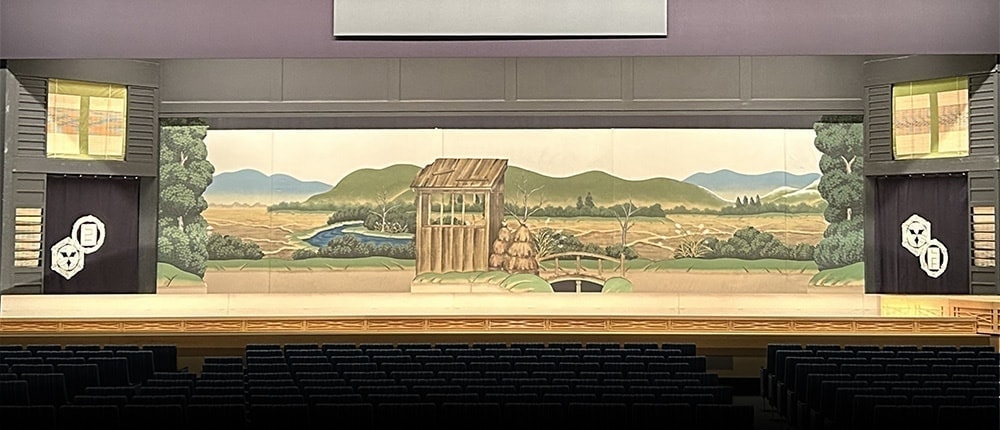

仮名手本忠臣蔵 (かなでほんちゅうしんぐら)【身売りの段】【早野勘平腹切の段】返し(見せ転換)によって、先ほどの段の竹藪と稲村が上手と下手にハケて行き、舞台奥から写真の屋台が現れます。

令和4年4月文楽公演

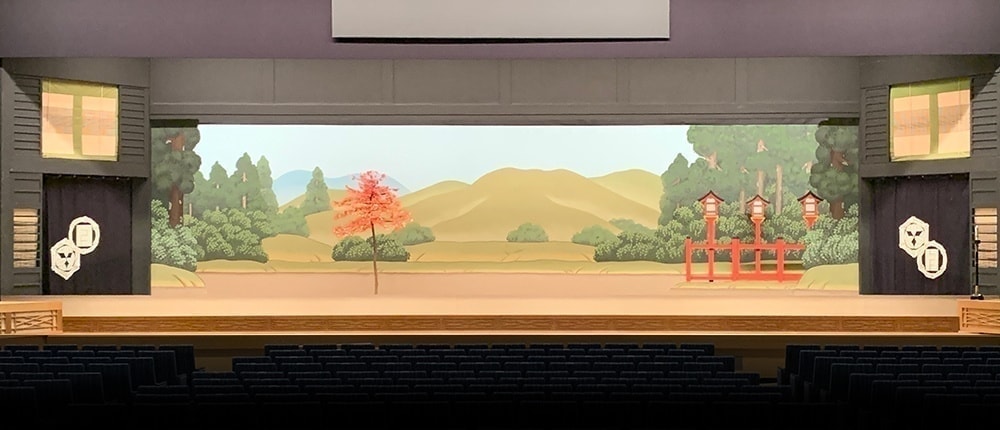

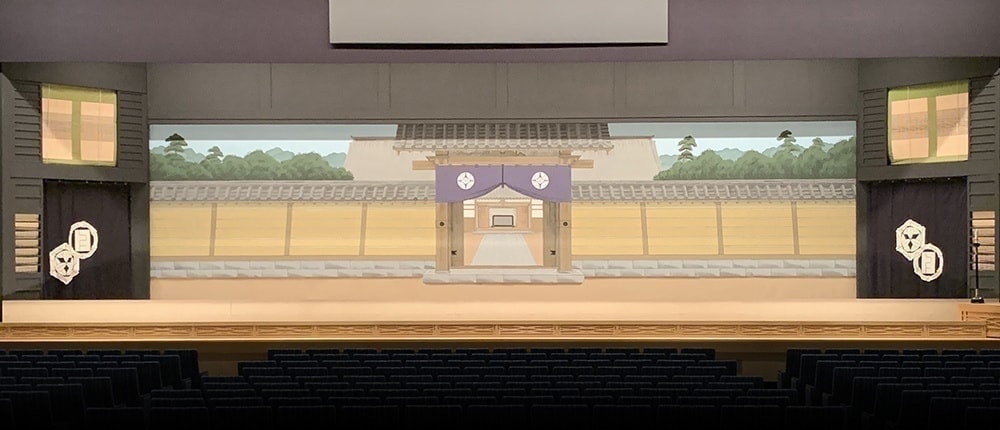

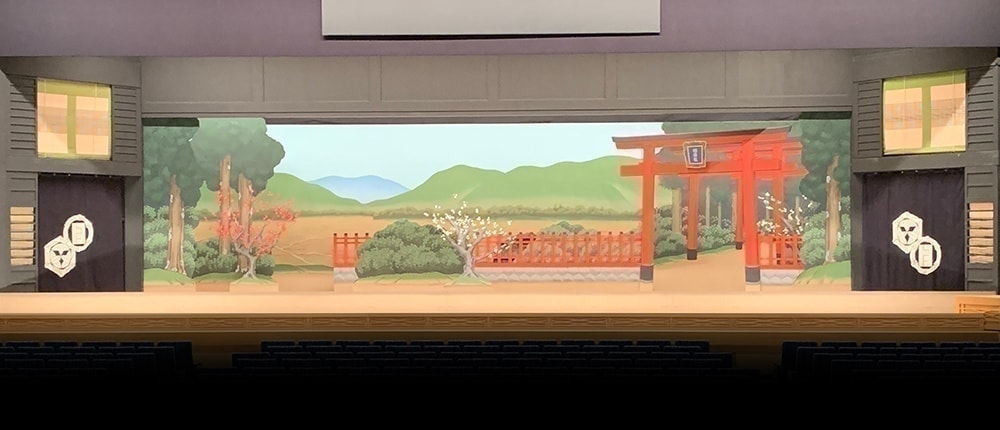

義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)【伏見稲荷の段】「義経千本桜」といえば桜が真っ先に思い浮かびますが、こちらの段では紅白の梅が咲いています。 平面に描かれた山の遠見や鳥居と、鳥居の形に切り出されたパネルをうまく配置することで、奥行きを感じる舞台になっています。

義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)【伏見稲荷の段】「義経千本桜」といえば桜が真っ先に思い浮かびますが、こちらの段では紅白の梅が咲いています。 平面に描かれた山の遠見や鳥居と、鳥居の形に切り出されたパネルをうまく配置することで、奥行きを感じる舞台になっています。  義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)【道行初音旅】現代でも桜の名所で知られる吉野。満開の桜を背景に、この段では「ケレン」と呼ばれる観客の意表をつく奇抜な演出が多用されています。狐がどこから登場するのかご注目ください。

義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)【道行初音旅】現代でも桜の名所で知られる吉野。満開の桜を背景に、この段では「ケレン」と呼ばれる観客の意表をつく奇抜な演出が多用されています。狐がどこから登場するのかご注目ください。  義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)【河連法眼館の段】一景目最初は御簾が下りていますが、太鼓の音と共に大道具方が御簾を巻き上げます。前段に続き、舞台上部には糸桜が吊るされています。金色の壁にも桜が描かれています。

義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)【河連法眼館の段】一景目最初は御簾が下りていますが、太鼓の音と共に大道具方が御簾を巻き上げます。前段に続き、舞台上部には糸桜が吊るされています。金色の壁にも桜が描かれています。  義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)【河連法眼館の段】一景目この段でもケレンを多用しています。人形や人形遣いの衣装が瞬く間に変わる「早替り」や大道具の一部分が破れたり、回転したりすることで人形が登場するなど、様々な仕掛けでこの段の奇妙さをより印象付けています。

義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)【河連法眼館の段】一景目この段でもケレンを多用しています。人形や人形遣いの衣装が瞬く間に変わる「早替り」や大道具の一部分が破れたり、回転したりすることで人形が登場するなど、様々な仕掛けでこの段の奇妙さをより印象付けています。  義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)【河連法眼館の段】二景目最後を飾る大がかりなケレンは「宙乗り」です。人形を持った人形遣いが舞台上を飛行します。人形が宙に浮く動きに合わせて館はセリと呼ばれる舞台機構により下がっていき、大前手すりがパタンとひっくり返ると桜の絵に変わります。上空から見る満開の桜が物語の終幕を彩ります。

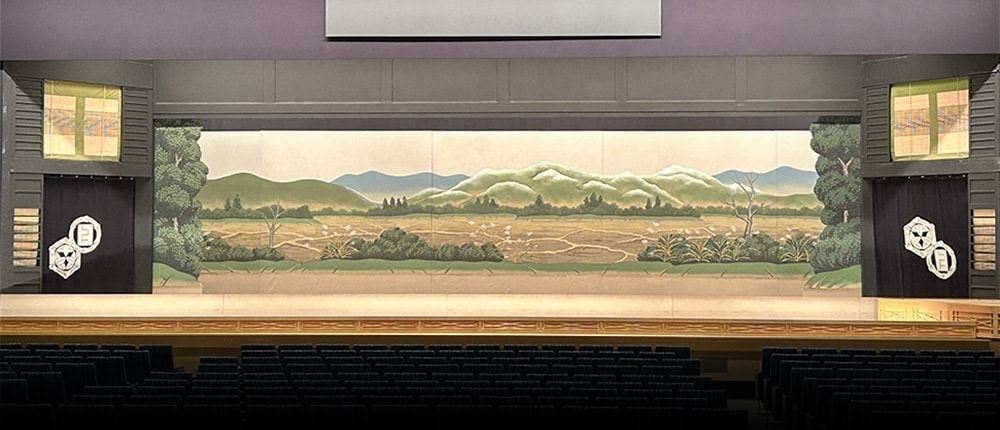

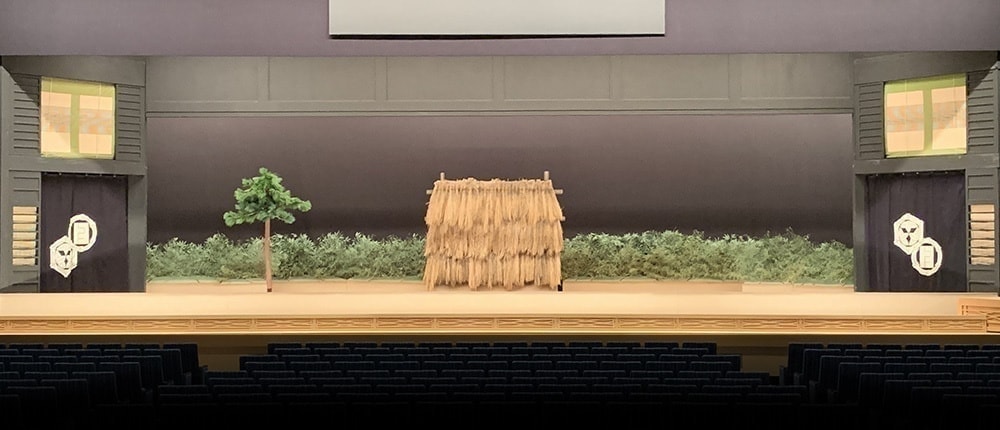

義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)【河連法眼館の段】二景目最後を飾る大がかりなケレンは「宙乗り」です。人形を持った人形遣いが舞台上を飛行します。人形が宙に浮く動きに合わせて館はセリと呼ばれる舞台機構により下がっていき、大前手すりがパタンとひっくり返ると桜の絵に変わります。上空から見る満開の桜が物語の終幕を彩ります。  摂州合邦辻(せっしゅうがっぽうがつじ)【万代池の段】舞台中央の小屋には、ボロボロの雰囲気を出すために、本物のむしろをわざと汚したものを使っています。上手の手すりには、池を描いたパネルがあり、近くには枯れ芦の造花もあります。

摂州合邦辻(せっしゅうがっぽうがつじ)【万代池の段】舞台中央の小屋には、ボロボロの雰囲気を出すために、本物のむしろをわざと汚したものを使っています。上手の手すりには、池を描いたパネルがあり、近くには枯れ芦の造花もあります。  摂州合邦辻(せっしゅうがっぽうがつじ)【合邦住家の段】舞台下手の竹薮は、本物の竹と造花の笹を組み合わせて飾られています。

摂州合邦辻(せっしゅうがっぽうがつじ)【合邦住家の段】舞台下手の竹薮は、本物の竹と造花の笹を組み合わせて飾られています。  嬢景清八嶋日記(むすめかげきよやしまにっき)【花菱屋の段】ベンガラ色の壁の屋台の襖には段名の通り、花菱の紋が描かれています。

嬢景清八嶋日記(むすめかげきよやしまにっき)【花菱屋の段】ベンガラ色の壁の屋台の襖には段名の通り、花菱の紋が描かれています。  嬢景清八嶋日記(むすめかげきよやしまにっき)【日向嶋の段】一景目舞台中央の小屋には出入口の部分にむしろを使い、人形の動きに合わせ開閉します。むしろを一気に下に落とす「振り落とし」の仕掛けが施されており、人形の芝居に合わせて大道具方が振り落とします。

嬢景清八嶋日記(むすめかげきよやしまにっき)【日向嶋の段】一景目舞台中央の小屋には出入口の部分にむしろを使い、人形の動きに合わせ開閉します。むしろを一気に下に落とす「振り落とし」の仕掛けが施されており、人形の芝居に合わせて大道具方が振り落とします。  嬢景清八嶋日記(むすめかげきよやしまにっき)二景目物語の途中、場所が移り変わり背景が変わっていくことを表すため、人形が歩く芝居に合わせて小屋が下手へ動いていきます。

嬢景清八嶋日記(むすめかげきよやしまにっき)二景目物語の途中、場所が移り変わり背景が変わっていくことを表すため、人形が歩く芝居に合わせて小屋が下手へ動いていきます。  嬢景清八嶋日記(むすめかげきよやしまにっき)三景目終盤に小屋は上手へハケていき、下手から大船が出てきます。船のパネルを立てた台車に、大勢の人形遣いが乗り、大道具方が人力で押し出していきます。

嬢景清八嶋日記(むすめかげきよやしまにっき)三景目終盤に小屋は上手へハケていき、下手から大船が出てきます。船のパネルを立てた台車に、大勢の人形遣いが乗り、大道具方が人力で押し出していきます。  契情倭荘子(けいせいやまとぞうし)【蝶の道行】背景には牡丹や菊など四季の花が一時に咲き乱れています。色とりどりの花が描かれた舞台は、照明によって妖艶にも優雅にも、様々な表情を見せます。

契情倭荘子(けいせいやまとぞうし)【蝶の道行】背景には牡丹や菊など四季の花が一時に咲き乱れています。色とりどりの花が描かれた舞台は、照明によって妖艶にも優雅にも、様々な表情を見せます。

令和4年初春文楽公演

にらみ鯛毎年恒例のにらみ鯛と大凧が舞台上部に掲げられています。にらみ鯛は、関西各地で新年の縁起物として親しまれてきたものです。凧には今年の干支「寅」の文字が書かれています。

にらみ鯛毎年恒例のにらみ鯛と大凧が舞台上部に掲げられています。にらみ鯛は、関西各地で新年の縁起物として親しまれてきたものです。凧には今年の干支「寅」の文字が書かれています。  寿式三番叟(ことぶきしきさんばそう)寿式三番叟は能の『翁』を人形浄瑠璃に移した演目で、能舞台を模した松羽目の舞台になっています。

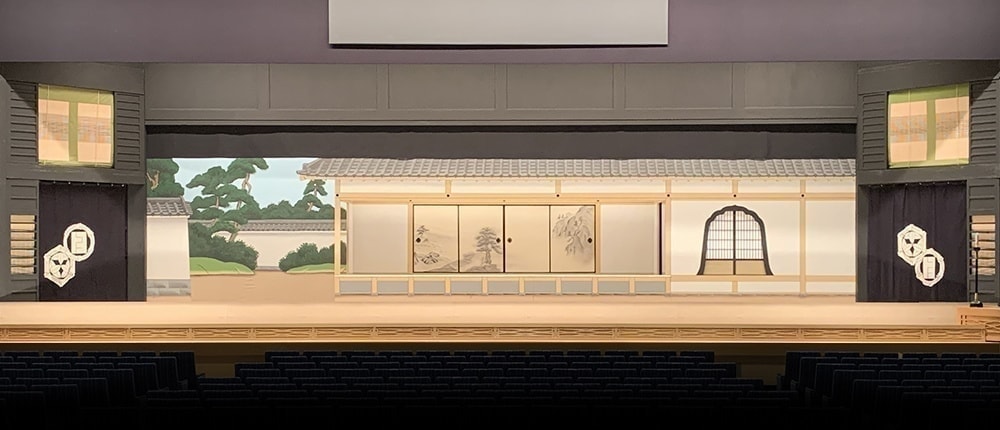

寿式三番叟(ことぶきしきさんばそう)寿式三番叟は能の『翁』を人形浄瑠璃に移した演目で、能舞台を模した松羽目の舞台になっています。  菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)【寺入りの段】【寺子屋の段】

菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)【寺入りの段】【寺子屋の段】  絵本太功記(えほんたいこうき)【二条城配膳の段】普段は地面の色をしている大前手すりは畳の絵になり、大臣にも壁の絵のパネルと襖がかけられています。

絵本太功記(えほんたいこうき)【二条城配膳の段】普段は地面の色をしている大前手すりは畳の絵になり、大臣にも壁の絵のパネルと襖がかけられています。  絵本太功記(えほんたいこうき)【夕顔棚の段】【尼ヶ崎の段】一景名

絵本太功記(えほんたいこうき)【夕顔棚の段】【尼ヶ崎の段】一景名  絵本太功記(えほんたいこうき)【尼ヶ崎の段】二景名返し(見せ転換)によって屋台は上手に移動し、藪は下手にハケていきます。松の大木が下手から出てきて、最後に黒幕が振り落され、海の背景が現れます。

絵本太功記(えほんたいこうき)【尼ヶ崎の段】二景名返し(見せ転換)によって屋台は上手に移動し、藪は下手にハケていきます。松の大木が下手から出てきて、最後に黒幕が振り落され、海の背景が現れます。  染模様妹背門松(そめもよういもせのかどまつ)【生玉の段】最後に上から『夢』と書かれたパネルが下りてきて、この段で起こったことが夢であったと分かる仕掛けです。

染模様妹背門松(そめもよういもせのかどまつ)【生玉の段】最後に上から『夢』と書かれたパネルが下りてきて、この段で起こったことが夢であったと分かる仕掛けです。  染模様妹背門松(そめもよういもせのかどまつ)【質店の段】前段からは返しで転換します。生玉の段の背景は上に飛ばされ、その奥から質店の屋台が押し出されてきます。

染模様妹背門松(そめもよういもせのかどまつ)【質店の段】前段からは返しで転換します。生玉の段の背景は上に飛ばされ、その奥から質店の屋台が押し出されてきます。  染模様妹背門松(そめもよういもせのかどまつ)【蔵前の段】ここも返しによる転換が続きます。質店の屋台が舞台奥に下がり、上手からは蔵が下手からは屋台が押し出されてきます。

染模様妹背門松(そめもよういもせのかどまつ)【蔵前の段】ここも返しによる転換が続きます。質店の屋台が舞台奥に下がり、上手からは蔵が下手からは屋台が押し出されてきます。  戻駕色相肩(もどりかごいろにあいかた)【廓噺の段】上手にしだれ桜、舞台上部に糸桜があり、桜満開の早春の風景です。

戻駕色相肩(もどりかごいろにあいかた)【廓噺の段】上手にしだれ桜、舞台上部に糸桜があり、桜満開の早春の風景です。

過去の文楽公演の舞台写真はコチラ

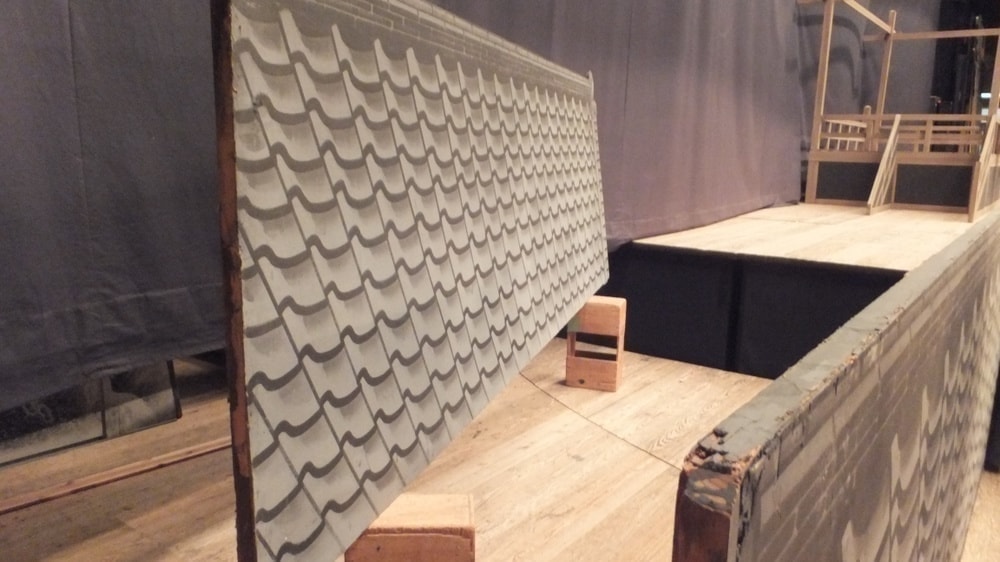

弊社が所有している日本舞踊定式道具の一部をご紹介します。

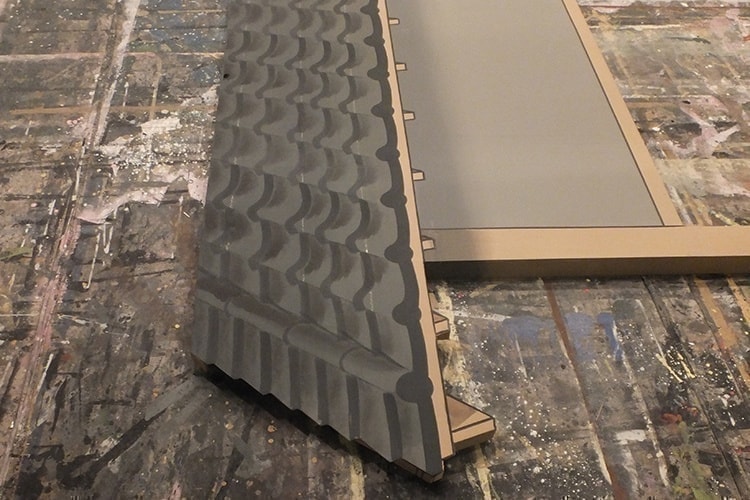

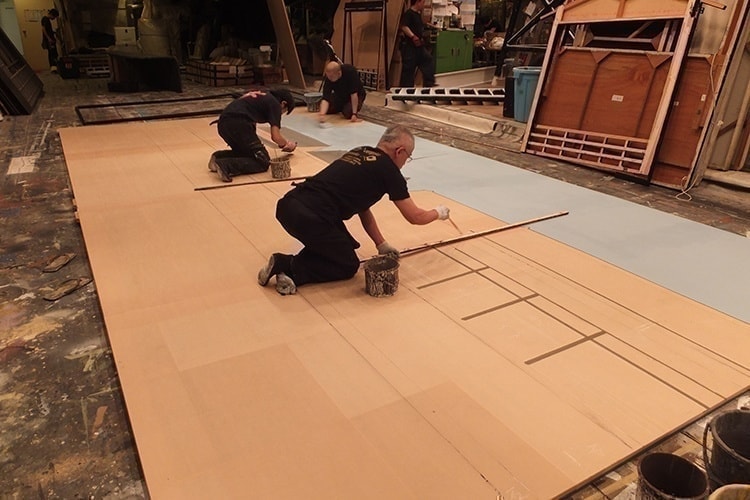

大道具の製作の様子です。

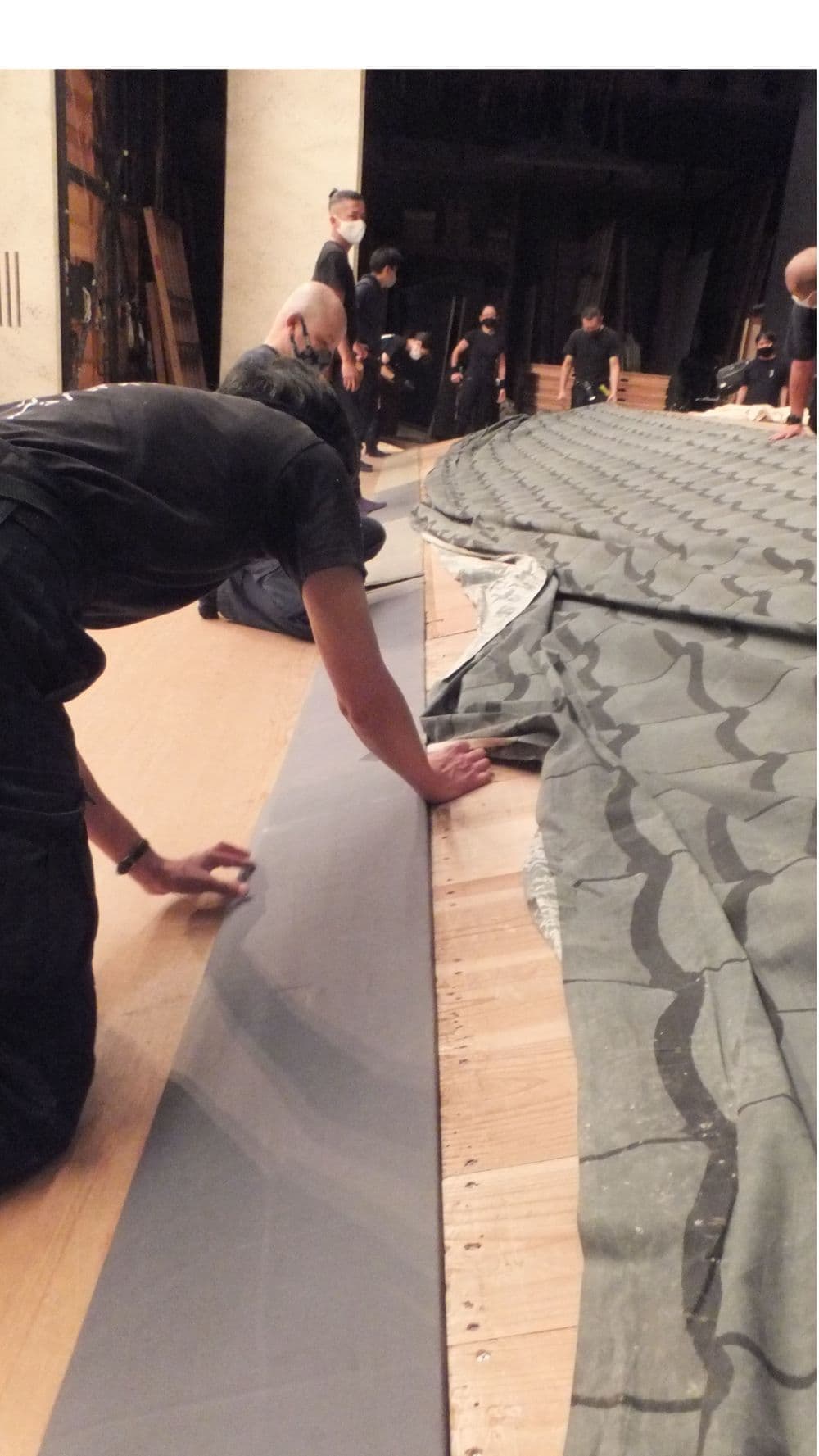

舞台で大道具を組み立てる様子です。